圖文無關(來源:界面網(wǎng)) 目前,在“雙一流”建設背景下,高校間的“挖人大戰(zhàn)”引發(fā)了較為激烈的討論。 “孔雀東南飛”“中西部危機”“東北部困境”等現(xiàn)象被廣泛用來描述高端人才流動在地區(qū)和組織間的不對等關系。 大家還將中西部和東北部的人才“流出”歸結為東南部高校的頻繁“挖角”,認為這是導致一些地區(qū)高校在大學聲望競爭中陷入“集體困境”的直接原因。

本研究利用1994—2014年國家杰青青年科學基金獲得者數(shù)據(jù),通過手動搜索和CV研究法(通過梳理個人履歷進行研究的方法——編者注),對3234名研究者的職業(yè)流動軌跡進行追蹤,分析當前我國高端人才的流動規(guī)模以及在區(qū)域、機構間的流動路徑和網(wǎng)絡。

蘭州大學等中西部地區(qū)高校近年來飽受人才流失之痛。(網(wǎng)絡圖片) 01 國內外相關綜述及進展 關于高技能人才流動的理論,經(jīng)歷了從人才流失(brain drain)到人才環(huán)流(brain circulation)的范式轉換。 20世紀60年代,“人才流失”的概念首次出現(xiàn),它強調人才流動的消極含義,認為發(fā)達國家的人才收益(brain gain)建立在發(fā)展中國家的永久損失上。 20世紀80年代,伴隨著高技能人才流動規(guī)模的增加,以及人才流動的多向性,“人才環(huán)流”的概念被提出并用來解釋日益復雜的人才流動現(xiàn)象。 “人才環(huán)流”強調人才流動的利益共享機制,認為作為主要知識類型的“緘默知識”,只有通過“人”的流動才能實現(xiàn)傳播和擴散。 因此,促進人才環(huán)流是當前創(chuàng)新政策和高等教育政策的重要政策目標,然而人才流動的“地區(qū)主義”(localism)和近親繁殖不利于科技進步。 高層次人才,尤其是精英科學家為什么會選擇職業(yè)流動? 有學者認為,獲得更好的薪酬待遇是科學家遷移的重要考量因素; 不過,近年來很多研究證實,相對于經(jīng)濟因素,與研究相關的因素是影響科學家職業(yè)流動的主要因素,包括獲得更豐富的學術資源和網(wǎng)絡、與杰出同行合作的機會、先進的研究設施和充足的研究資助等,都有利于科學家在未來獲得更好的職業(yè)發(fā)展機遇。 盡管高端人才在國別、區(qū)域和組織間的流動并不是一個新的現(xiàn)象,但在中國情境下,對我國高端人才流動的研究并不多,主要原因為: 一是相對于學生流動,獲得學者職業(yè)流動(job-to-job)的數(shù)據(jù)較為困難; 二是高端人才尤其是科學家和高端研究者的頻繁流動是近年來才出現(xiàn)的新現(xiàn)象,是大學間日益激烈的競爭以及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡的產物。 獲得高端人才流動的真實圖景,是科學、理性思考和討論高端人才流動問題的基礎,是尋求促進人才合理、有序流動策略的前提。

東部高校爭相從中西部高校“挖人”。(漫畫:勾犇) 02 數(shù)據(jù)描述和分析 數(shù)據(jù)來源和研究方法 國家杰出青年科學基金(本研究簡稱“杰青”)是國務院1994年批準設立、以支持青年科技人才成長為主要目標的專項基金。 目前,“杰青”已經(jīng)成為我國最具影響力的高端人才“品牌”之一,是高校“人才競爭”的主要爭奪對象。 本研究以1994—2014年獲得國家“杰青”的3234名研究者為案例,分析其在獲得“杰青”后的職業(yè)流動經(jīng)歷,通過手動搜索和CV方法,共獲得具有職業(yè)流動經(jīng)歷的“杰青”405人,對于具有2次以上職業(yè)流動的學者,按照“首次流動時間和末次流動地”的原則進行統(tǒng)計。 本研究判定“職業(yè)流動”的依據(jù)是“變更雇主”,不包括兼職、特聘、行政任命等形式的人才流動情況。 “杰青”職業(yè)流動的規(guī)模和面上特征分析 “杰青”的流動規(guī)模與性別分布 從人才流動的規(guī)模來看,在3234名研究者中,405名學者具有主動職業(yè)流動經(jīng)歷,占比12.5%,總體來看,我國高端人才流動的規(guī)模并不大。(見圖1)

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 從405位“杰青”所在的原機構類型來看,178人來自“一流大學”建設高校,34人來自“一流學科”建設高校,175人來自以中科院為首的科研院所,18人來自一般大學; 在性別分布上,男性更傾向于選擇職業(yè)流動,占流動“杰青”總數(shù)的94.07%,而女性占比非常低,只有5.93%。 “杰青”的主要流動模式 職業(yè)流動往往意味著地理遷移,在本研究中,大部分“杰青”的流動都具有地理遷移的特點,部分“杰青”主要在省內流動,例如在同省的不同城市流動,或同城市的不同大學間遷移。 從本次統(tǒng)計來看,國際流動的數(shù)量最少,一定程度上說明我國在國際人才環(huán)流中的比例較低,而跨省流動是高端人才最主要的流動模式。(見表1)

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 在機構流動上,從表1可以看出,科研院所是“杰青”的主要輸出地,而大學則是“杰青”的主要接收單位,在405名“杰青”中,有146人是從科研院所流向大學,大學較之科研院所的吸引力較強。 另外,“杰青”流入企業(yè)和政府部門的現(xiàn)象較少見,“杰青”環(huán)流仍然主要集中在大學。 “杰青”職業(yè)流動的時間特征分析 作為領軍人才,獲得“杰青”不僅與個體的努力緊密相關,同時也與所在機構的支持和推薦有關。 因此,在獲得“杰青”后,研究者一般會在原單位工作一段時間,再選擇離開。 圖2統(tǒng)計了1994—2014年“杰青”流動的年度平均時間,1994年獲得的“杰青”流動時間的平均值為12年,2014年為1.36年(需要考慮“杰青”流動的延遲效應)。

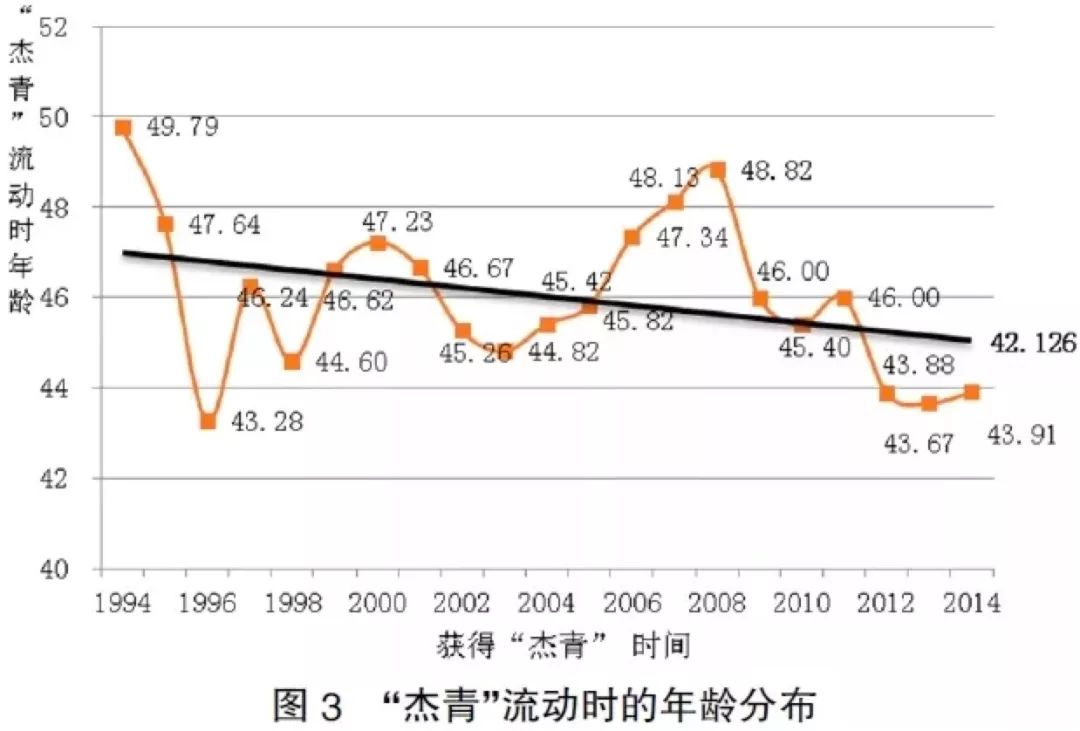

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 從平均值來看,在獲得“杰青”的第7年,選擇“跳槽”的人數(shù)最多。但總體來看,“杰青”流動的周期有越來越短的趨勢,有的甚至在獲得“杰青”的當年或次年就選擇離開。 從流動年齡上來看,“杰青”在“跳槽”時的平均年齡為46歲。(見圖3) 同樣,近年來,“杰青”流動有日益年輕化的傾向,這可能與學術勞動力市場強調的年齡限制有關,年齡越小,“跳槽”的優(yōu)勢越大。

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) “杰青”跨區(qū)域流動路徑分析 “杰青”的主要輸出地、輸入地和順逆差 從人才輸入來看,北京、上海、廣東、浙江、天津等位居第一梯隊,輸入的“杰青”數(shù)量均在10人以上; 從人才的輸出來看,北京、上海、廣東、陜西、吉林、遼寧等地是主要的“杰青”輸出地。 可以看出,北京、上海既是“杰青”的主要輸出地、也是主要的輸入地,人才的流入和流出基本保持在一個平衡的狀態(tài); 但從人才流動的順逆差來看,廣東、上海、浙江、北京、天津等地保持著人才流動的順差狀態(tài),而人才逆差最為嚴重的地區(qū)為陜西和吉林,甘肅、遼寧、福建、安徽等地是人才逆差較為嚴重的地區(qū)。(見表2)

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) “杰青”的主要區(qū)域流動方向 高端人才區(qū)域流動的結構性失衡是當前我國高等教育領域面臨的較為嚴重的問題。 通過對“杰青”區(qū)域流動的分析,研究發(fā)現(xiàn),人才流動最為頻繁的區(qū)域為華北和華東地區(qū),這兩個區(qū)域間的人才環(huán)流形態(tài)較為明顯,流動也基本保持一個均衡的狀態(tài),華北、華東和華南基本形成一個人才流動的三角環(huán)流區(qū); 而從華中、東北和西北等被認為人才流失較為嚴重的地區(qū)來看,其人才流向以華北和華東為主,華南次之,也存在較少的區(qū)域內流動。 “杰青”跨機構流動路徑分析 “杰青”在大學和科研機構間的流入和流出 在人才流入規(guī)模上,清華大學、上海交通大學、中科院系統(tǒng)、北京大學、浙江大學、同濟大學、中山大學、復旦大學、武漢大學、北京師范大學和北京理工大學是位居“前10”的“杰青”接收機構,具有較強的人才吸引能力。 相對應,在人才的流出上,除了中科院系統(tǒng)(中科院系統(tǒng)的“杰青”獲得者數(shù)量占總數(shù)的32.89%)外,清華大學、南京大學、北京大學、復旦大學、中山大學、吉林大學等位居人才輸出高校的前10位。(見表3)

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 人才流動的順逆差分析 人才流動的規(guī)模并不能真正反映高校和科研機構的人才吸引能力,而順逆差的分析一定程度上能夠看出高校高端人才流失和獲得情況。 從圖4可以看出,上海交通大學、清華大學、同濟大學、浙江大學、北京理工大學、北京大學位居人才順差第一梯隊; 而吉林大學、南京大學、蘭州大學、東北大學、華中科技大學則面臨著嚴重的人才逆差,其中,除了南京大學外,其他高校均位于中西部或東北部地區(qū)。

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 主要高校“杰青”的流動網(wǎng)絡和路徑 為了更為清晰地分析主要人才輸出機構的“杰青”流向網(wǎng)絡,本研究對吉林大學、蘭州大學、東北大學、武漢大學、華中科技大學、西安交通大學、大連理工大學等7所高校的“杰青”流向網(wǎng)絡進行了分析(圓形為“杰青”輸出機構,方形為“杰青”輸入機構)。 圖5可以清晰地反映中西部和東北部高校“杰青”的具體流動路徑。

(來源:“中國高教研究”微信公眾號) 03 高端人才流動與“雙一流”建設高校 關系分析 “杰青”的主要目標之一是為相關學科和領域培養(yǎng)青年領軍人才,而“領軍人才”也是“雙一流”建設高校評選和評估的重要指標之一,這促進了各高校對高端人才的爭奪。 為分析“杰青”流動與“雙一流”建設高校的關系,本研究對“杰青”在“雙一流”建設高校的聚集情況,以及“杰青”學科背景與流出單位和流入單位“一流學科”建設的匹配度進行了研究。 “杰青”在“雙一流”建設高校的聚集情況 “杰青”在不同聲望高校間的流動,稱為“社會流動”。

從統(tǒng)計結果看,平行流動的“杰青”數(shù)量最多,而向下流動的“杰青”數(shù)則多于向上流動的人數(shù)。考慮到“杰青”所在原單位多為“雙一流”建設高校,因此這一統(tǒng)計結果有其必然性。 從“杰青”在“雙一流”建設高校的聚集情況看,通過對吸引“杰青”數(shù)量最多的高校進行統(tǒng)計,研究發(fā)現(xiàn),在最具人才吸引力的機構排名中,位居前10位的全部為“雙一流”建設高校,除武漢大學外,其他大學所在區(qū)域均位居華北、華東和華南地區(qū)(見前文表3統(tǒng)計)。 這一定意義上可以說明,大學的人才吸引力不僅與自身聲望有關,也與所在地區(qū)的經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新潛力有關。 “杰青”學科背景與高校“一流學科”建設的匹配關系 大學在高端人才引進中,首要考慮的是高端人才與大學自身學科建設間的緊密關系,以實現(xiàn)人才引進的“錦上添花”效應,進一步提升本學科的國際競爭力。 為了驗證高校人才引進與“一流學科”建設的關系,本研究對“杰青”的學科背景與流出和流入單位的“一流學科”建設匹配度進行了分析。 大部分“杰青”(74.2%)都聚集在原單位的“一流學科”建設領域,“杰青”的流出對原單位的學科建設損失較大; 從“杰青”所到的新單位來看,這一現(xiàn)象仍然存在,大部分高校(63.1%)引進的“杰青”與其“一流學科”建設具有高匹配度。 這一方面說明,“杰青”流出不僅意味著人才流失,對學科建設也具有消極影響; 另一方面也說明,對接收大學而言,強調人才引進和學科建設的精準匹配是人才引進工作的重要原則,人才引進也是大學發(fā)展戰(zhàn)略和學科布局的重要組成部分。

04 研究結論及討論 對405位“杰青”職業(yè)流動的統(tǒng)計分析,一定程度上反映了當前我國高端人才在區(qū)域、機構以及部門間的流動路徑,也部分回應了社會廣泛關注的人才流動在不同區(qū)域、不同機構間的結構性失衡問題。 研究得出以下幾個主要結論: 我國高端人才并不存在過度流動,其流動亦不屬于過度的無序狀態(tài),但存在區(qū)域和機構間的不對等、不均衡現(xiàn)象。 從“杰青”獲得者的統(tǒng)計來看,選擇職業(yè)流動的學者占總量的12.5%,從人才流動所具有的積極效應看,這是一個相對合理的比例。 此外,從資本流動的視角看,人才流向具有更豐富的研究和經(jīng)濟資源的地區(qū)和機構,本身是創(chuàng)新資源優(yōu)化配置的過程。 因此,應更理性看待高端人才的流動問題,阻礙人才流動既不符合市場邏輯,在大科學時代也不利于創(chuàng)新。 在“人才爭奪”的大背景下,人才流失的區(qū)域和機構應制定更為積極和有效的策略來吸引和挽留人才。 西北和東北等地的人才危機,并不表現(xiàn)在人才輸出的規(guī)模上,而是嚴重的人才逆差和貧乏的高端人才吸引力。 相對于人才流失本身的損失,人才流出導致的高校和區(qū)域的聲望危機對其發(fā)展的影響更大,因為地區(qū)和高校的創(chuàng)新活力和潛力來自持續(xù)的人才流入。 相對于北京、上海、杭州等地,西北和東北等地的人才輸出規(guī)模并不大,卻面臨著較為嚴重的人才逆差。 此外,以武漢為代表的華中地區(qū)是近年來人才流失較為嚴重的地區(qū),值得研究者和管理者關注。 “杰青”流動存在著“名校聚集”和“東南部聚集”現(xiàn)象。 這說明,大學聲望是吸引高端人才的重要影響因素,但在中國情境下,大學所在區(qū)域也直接影響著人才的流動方向。 也就是說,大學聲望和地區(qū)經(jīng)濟實力及創(chuàng)新活力直接規(guī)制著高端人才的流動路徑和目的地選擇。 這進一步說明,大學競爭力的獲得依賴其生存發(fā)展的環(huán)境,大學特有的優(yōu)勢是在特定情境下形成的。 從“杰青”的“跳槽”時間上看,相對于早期較為穩(wěn)定的職業(yè)生涯,近年來,“杰青”流動時間有日益提前的趨勢。 這主要表現(xiàn)在兩個方面: 一是“跳槽”時間距離獲得“杰青”的時間日益縮短。 從最近的趨勢看,在獲得“杰青”第三年選擇“流動”的人數(shù)最多,而次年、甚至當年就跳槽的“杰青”人數(shù)也在不斷增加; 二是“杰青”“流動”的年輕化趨勢。 從此次分析來看,“45歲”是學術職業(yè)生涯的關鍵期,相對于總體的“46歲現(xiàn)象”(即流動的平均年齡為46歲),選擇在45歲之前跳槽的“杰青”數(shù)量在增加。 這與高校在高端人才引進中的“年齡限制”有關,也說明“年齡優(yōu)勢”是學術職業(yè)流動的核心競爭力。 大學的聲望競爭日益表現(xiàn)在高端人才和“一流學科”的競爭。 在大科學時代,“高端人才聚集”是大學和區(qū)域創(chuàng)新競爭力的來源,持續(xù)的高端人才流入亦是高校和區(qū)域創(chuàng)新活力的主要象征,因此吸引高水平人才成為當前高校和區(qū)域的重要治理邏輯,這進一步加劇了“人才競爭”; 此外,無論對個體還是對高校而言,高端人才流動都是一個審慎的決策。 對個體而言,職業(yè)流動一方面意味著獲得更好的職業(yè)發(fā)展條件,但同時也會面臨一定的風險,例如失去原有的社會網(wǎng)絡和資本積累; 對高校而言,選擇、談判和引進高端人才亦是一個艱難的過程,需要一定的資源傾斜和管理創(chuàng)新,因此高端人才與學科建設的精準匹配是高校需要優(yōu)先考慮的策略,也是高端人才選擇流動目的地的重要考量。 當然,本研究仍有一些不足和進一步研究的可能。 盡管高端人才流動與大學聲望和區(qū)域經(jīng)濟活力有關,但流動本身亦是一個高度個體化的活動,需要對具有職業(yè)流動的研究者進行深度訪談和調查,來分析真實的影響高端人才流動的因素; 此外,人才流動的區(qū)域失衡不僅與“錢”有關,還與學術生態(tài)、學生質量和距離學術中心的遠近有關,因此需要對一些傾斜性人才政策的效果進行評估,尋求科學、有效的策略來促進人才的合理、有序流動,避免經(jīng)驗性評論和個體化行為對政策決策的干擾。

本文原文刊載于《中國高教研究》2018年第6期第56-61頁,原題為《中國高端人才過度流動了嗎——基于國家“杰青”獲得者的實證分析》。經(jīng)“中國高教研究”微信公眾號授權,一讀EDU對原文有所編輯、調整。文章僅做觀點分享之用,不代表一讀EDU觀點。 感謝“中國高教研究”微信公眾號授權一讀EDU轉載此文!

更多精彩內容,請訂閱一讀EDU微信公眾號(ID:yidu_edu)查看! |

- 關注天氣: