|

在全球氣候變化加劇,資源能源日益枯竭的大背景下,可再生能源開發利用日益受到人們的重視,我國提出了“3060碳達峰碳中和”的雙碳目標。太陽能以其清潔、安全、成本低廉、用之不竭等顯著優勢,已成為發展最有活力的可再生能源。截至2022年12月底,我國太陽能發電裝機容量約3.9億千瓦390GW。2023年4月23日,國家能源局發布1-3月份全國電力工業統計數據。其中,一季度光伏新增裝機量33.66GW,同比增長154.81;光伏新增投資522億元,同比增長177.6。值得注意的是,截至3月底,光伏累計裝機超越水電,成為我國第二大電源。

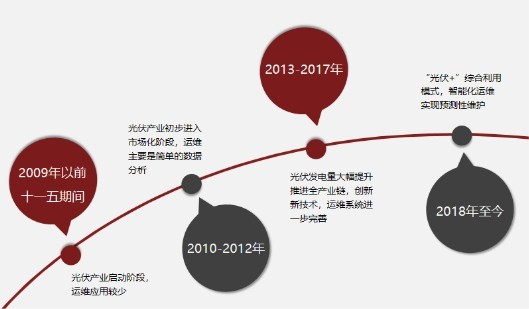

光伏運維行業發展歷程 光伏產業作為推動我國能源變革的重要引擎,近年來,投資主體由民企向央企主導轉變。在光伏產業快速發展的背景下,光伏運維市場規模也呈現上升趨勢,每年規模已超百億。一個光伏項目,從立項、建設、竣工驗收一般需要幾個月到2年的時間。而電站的收益則是通過未來長達20-25年的運維保障中獲得。巨大增量疊加全面平價時代,如何降本增效,獲取更高的投資收益,需要轉換思維向運維管理要效益。從光伏電站運維成本的角度,從以下幾個方面提出了更高要求: 區域化管控 自光伏行業誕生之日起,成本壓力便如影隨形。在運維成本中,人工成本約占據30,清洗、除草等占30;其他為維修、材料、車輛辦公等費用。隨著光伏度電成本下降,電站后期人工成本不降反升,想要實現成本管控,需通過區域化運維管控,優化運維人員類別,實現人員共享,提高經濟運行水平,實現區域內聯動。 運維前置 優質的光伏電站并非簡單的設備羅列,高效的運維服務也非只是除草擦板子。前期快速增長的光伏市場,隨著運行年限的增加,質量問題日益顯現。一些設備在出質保期后故障頻發,設備維修難等問題導致運維難度加大,成本提高。因此,將運維方案前置,從項目選址、設計方案到設備選型均嚴格把關。通過優質可靠的施工、設備品牌選擇,為光伏電站25年之久的生命周期提供持續穩定的保障。運營期內,在運維標準下因地制宜、規范運維人員,全方位的實現項目管控。 全生命周期管理 目前,光伏運維服務多聚焦于并網后5年內的運行監控、故障檢測及設備維護管理。但從實際運行情況來看,只有將高質量的運維服務貫穿于光伏電站的全生命周期,才能獲得發電效率的最大化。通過建設階段的高標準控制,到運維階段的高質量管理,使光伏電站在整個運營期內,少生病、不生病。 在光伏電站設計階段即導入運維方案,依托完整的“光伏項目后評價體系”,對項目建設提出優化建議和并網前的各項檢測;在電站運行期間,執行運維方案對電站進行全方位、精細化、數字化、智慧化的管理。從而使得電站在整個生命周期中獲得預期收益。 智能化運維 2021年,五部門印發《智能光伏產業創新發展行動計劃2021-2025年》,進一步促進光伏產業與新一代信息技術深度融合。光伏運維也正向著標準化、數字化、智能化管理方式轉變。原來無運維、少運維、“救火式”的管理模式勢必被替代。“互聯網+”在光伏運維上的作用,既降低光伏電站的度電成本、提高效率,又為生產決策提供重要的數據支撐,全面提升電網支撐性能。 一體化運維 由于光伏發電具有間歇性和波動性,因此光伏電站的并網消納問題也亟待解決。隨著光儲一體化的發展,運維需要解決的問題變得更加多元復雜,一體化的提速使得電站不再拘泥于保發增發角度的運維,而是加強產業鏈的融合。通過光儲融合技術、高精度預測技術等智能化技術提升對電網的友好性。 海上光伏運維 海上光伏具有發電量高、土地占用少等特點。隨著光伏走向深遠海,海上光伏運維也是未來要面對的問題。項目規模、離岸距離及海況場景多樣化等影響海上光伏運維成本及效益。目前,海上光伏及運維技術標準體系有待完善,需要全產業鏈通力合作,共同推動光伏走向“深藍”。 光伏產業的發展經歷了一輪又一輪的洗牌,機遇與挑戰并存。光伏運維成本已降至每瓦幾分錢,只有從電站整個生命周期出發,通過區域化管控,嚴把施工、設備質量關,將智能化、精細化作為電站運維核心,運用光儲融合技術,探索海上光伏潛力,才能在微利時代,收獲更高收益。 研究總院 趙文菲 |

- 關注天氣: