|

美國著名電影學者大衛?鮑德威爾說:“港產片場面的力量來源之一是清晰程度——來自精練的姿勢迅速變換時并‘不’連貫。這種斷續的表演技法為打斗、槍戰或武功較量場面所帶來的視覺活力,是美國動作片差不多完全欠缺的。”本文重點講解武俠電影老手的三種剪輯法則。

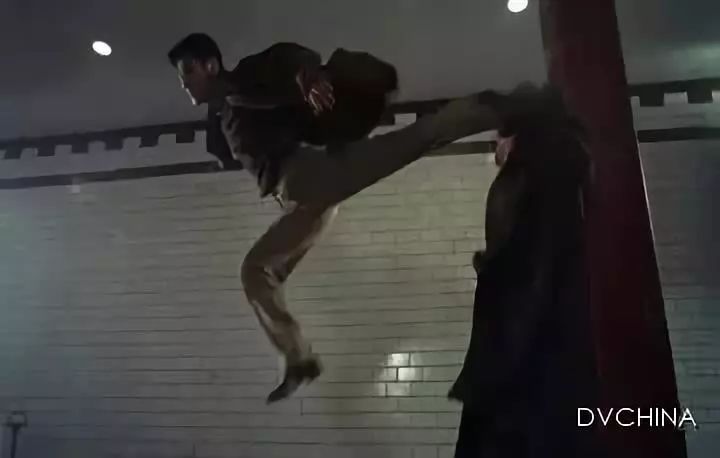

“三鏡頭”法 在表現動作場面時,武俠片以相對“客觀”的遠景、中全景和細密快速的近景交替剪輯,形成極強的節奏感。透過這一剪輯系統,我們發現在完整表現一個武打動作時存在一種普遍的剪輯方式——“三鏡頭”法。 舉例來說→ 《龍門客棧》: 1.(近景)敵人從窗戶外發出飛鏢; 2.(特寫)飛鏢穿破窗戶; 3.(近景)屋內的石雋用酒壺接住飛鏢。 《碧血藍天》: 1.(全景、慢動作)趙文卓飛身旋踢連凱; 2.(特寫)連凱臉部中招后上體后倒; 3.(近景、長鏡頭)連凱橫飛畫右撞碎桌椅什物。

連凱臉部中招后上體后倒 這幾個例子中,鏡頭都沒有“客觀完整”地表現動作全過程,而是分別選取了“動作啟動——力量爆發——動作結果”3個階段最有代表性和表現力的片段,用3個鏡頭拍攝、剪輯到一起。 “啟動——爆發——結果”的三鏡頭剪輯法,一方面“縫合”了切換的痕跡,形成一個完整流暢的動作幻覺,另一方面又從多個角度豐富了動作的視覺表現,同時壓縮了動作,去掉了可能造成緩慢呆滯的冗余信息,加快了動作節奏。 “全——特——全”式兩極剪輯 “三鏡頭”法常用剪輯方式為“全——特——全”,它給予觀眾的沖擊強烈,節奏上形成突如其來的變化,產生一種特殊的效果。 尤其在表現雙人打斗時,三鏡頭的鏡頭2——“爆發”這個環節會明確清晰地顯示:擊打是“真正”發生的,動作不會被身體或其他物體所遮擋,直接面向鏡頭,甚至用細部特寫和慢鏡頭放大。這正是中國武俠片與好萊塢動作片在動作設計上的根本不同。 8格的鏡頭銜接 “三鏡頭”法表現的動作雖然給人的感覺是“流暢”的,但實際上動作并不“連貫”,其做法是選取關鍵環節,直接對動作進行選擇性壓縮。 鏡頭1:一方出拳打向對方,剛出手就切換到鏡頭2。 鏡頭2:拳頭馬上就要打中對方身體(中間拳頭運動過程省略),拳頭擊中對方,對方剛作出中招反應,再切換到鏡頭3。 鏡頭3:對方身體已經失去重心,順勢大幅度后倒(中間的摔倒過程省略)。 在鏡頭2和鏡頭3的開始,會分別表現打擊者的拳頭和對手失去重心的身體由畫外入畫的過程,使整個剪輯的性質控制在“順接”之內。但是,這個“由畫外入畫”的過程一般時間很短,經常控制在8格畫面左右,以觀眾勉強能夠感受到為標準。 在現實創作中,武俠片的動作剪輯會從“三鏡頭”原則出發,衍生出“二鏡頭”、“四鏡頭”、“五鏡頭”等不同形式,其核心理念依然是對“擊中”前后的延伸。

打斗場面 《碧血藍天》中,趙文卓與連凱決戰,為了強化連凱擊中趙的3拳的威力,導演采取了“二鏡頭”剪輯,直接交代“出拳——反應”:當趙文卓的腿被連凱擒住,連凱連出3拳(正面全、慢動作),趙頭部連中3招(近景、慢動作)。剪輯過程遵循“連對鏡頭出拳——趙頭部吐血后仰”的“兩鏡頭”模式,對拳頭運行和趙的臉部中招過程予以省略,以取得強化對手出手速度以及組合形成強勢的效果。 -END- |

- 關注天氣: