|

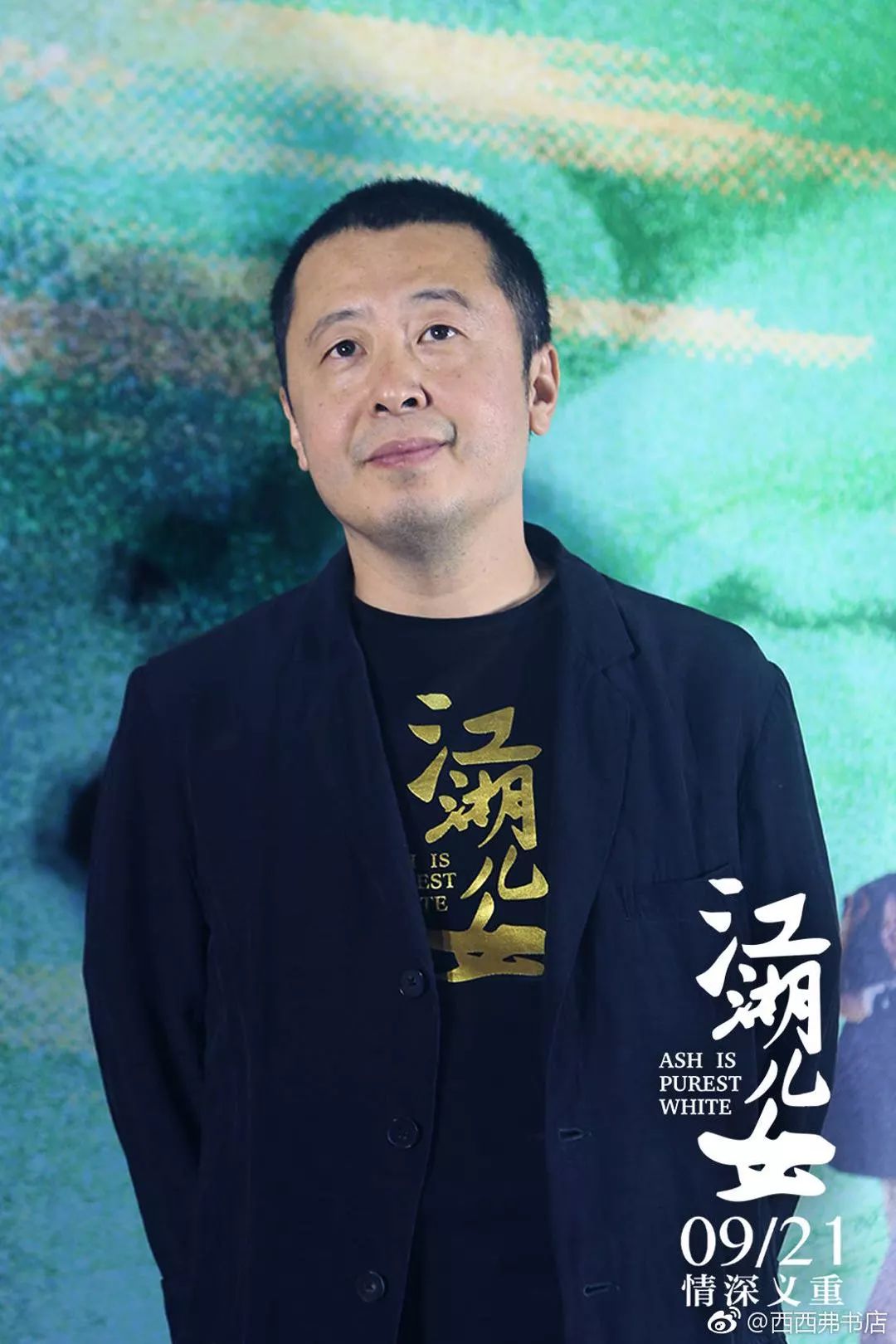

今天凌晨起,《江湖兒女》正式全國上映。截止下午16點,影片累計票房過800萬,豆瓣評分8.0。賈樟柯在電影里串聯了過往影片,建立了屬于自己的宇宙觀,中國式的江湖情義,講得還是時代與情緒。 今天,導演幫用文字再次回望賈樟柯戲里戲外的時代與個人際遇變遷;明天,我們聚焦《江湖兒女》,體味賈樟柯的變與不變。 2018年初,法國《電影手冊》發布了專題“年度最期待電影”,《江湖兒女》赫然在列,這部賈樟柯的又一長片一經面世就引發了大量關注。關于《江湖兒女》所呈現的漫長的17年的跨度,尼古拉斯·巴伯觀影后在BBC文化頻道刊登了一篇影評,他說“對于時間的流逝,電影人中少有像賈樟柯一樣善于觀察又詩意的影人,能夠察覺人們對建設和智能手機科技的沉迷。”

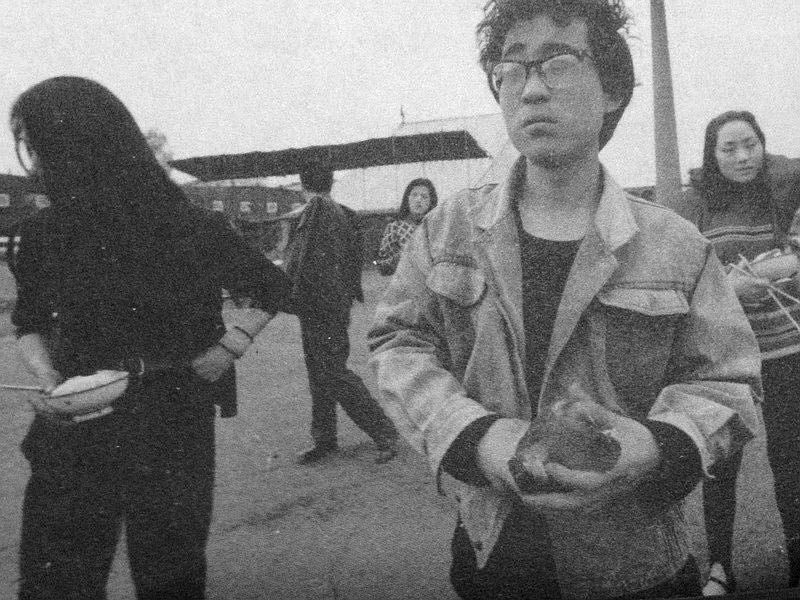

事實上賈樟柯自己也曾經說到他“想用電影去關心普通人,首先要尊重世俗生活。在緩慢的時光流程中感覺每個平淡的生命的喜悅和沉重。”因此他的電影克制又寫實,全景與長鏡頭充斥,又往往極少對白。如他大二時的學生作品開頭,7分鐘,2個鏡頭,就只拍主人公游走在北京歲末年初的街道上。這對觀眾來說無疑是一種考驗。 后來賈樟柯在他的《我的焦點》中發問:“當人們的視聽器官習慣了以秒為單位進行視聽轉換的時候,是否還有人能和我們一起,耐心地凝視著攝影機所面對的終極目標,那些與我們相同或不同的人們?” 這篇文章后來成為了《賈想I》的開篇作。 一 “我真正獲得故鄉, 其實是因為我離開了它。” 賈樟柯說:“我決定拍《江湖兒女》,從2001年講到2018年元旦,故事的起點還是山西。” “還是”。 他的處女作是《小武》,這部作品在國際上獲譽滿滿,也讓賈樟柯聲名鵲起。馬丁·斯科塞斯曾評價它“動人而精準。” 《站臺》幾乎可稱作賈樟柯的自傳了,講的是1979到1989之間的十年,是賈樟柯個人從一個八九歲的孩子長大成人的十年,也是中國社會劇烈變革的十年。 再加上后來講述破敗小城里躁動不安的幻滅青年的《任逍遙》,這三部個人風格極強又與汾陽息息相關的電影后來被稱作賈樟柯的故鄉三部曲。 賈樟柯生于汾陽長于汾陽,小名“賴賴”,父親是中學語文老師,母親是國營門市部售貨員,還有個學音樂的姐姐。他的家境說不上多壞,但也沒有多好,畢竟他的家庭在文革期間還是是“地主階級”“右派分子”。以至于看完《站臺》之后,賈父不評價電影,而是擔憂兒子拍攝這種作品放在文革就是“反革命”。 人生前二十多年的時光里,賈樟柯是在汾陽小城渴望外面“遙遠的世界”。“那時生活真乏味,打架都成娛樂了。我常去家附近的公共汽車站,那兒幾乎天天有熱鬧可看。你就在那兒等著吧,肯定出事兒。有時有人被打破頭,我就跟到醫院看包扎。我們那時就那么無聊。”表現在他的作品中,就像《站臺》里三明請表哥崔明亮轉捎五塊錢給他正在讀高中的妹妹,并且轉告她好好讀書,考上大學,永遠不要回這里來。

這種在底層生活的經驗是影響賈樟柯表達底層人物的主要動機。“它們來自我全部的生活經驗。每個人都無法掙脫生活,背后都有人際關系的關聯。”去太原學畫的經歷讓賈樟柯忽然發現在汾陽即便是在混日子,也還是在穩定秩序之中。而一旦踏出了汾陽,他就“發現秩序之外還有另外的秩序,面對的生活完全不一樣,你發現你是外來人口,你是最底層,很多身份的認同是這個時候形成的。” 1991年的一天,他在電影院看到了陳凱歌的《黃土地》,他被震住了,第一次認識到原來還有電影可以這樣拍。從此之后他立志做一個電影導演。 賈樟柯說,他只能展現他的生命經驗當中最熟悉的一部分,就像侯孝賢早期的電影,一直圍繞著他的家鄉、他的青春記憶而旋轉。“這就是我自己的生活,我的感情、寄托,我的家人、親戚朋友,我那些兄弟,我們都是這樣的人,所以我要表達這樣的生活,所以就有了這三部電影里面人物的設置,空間(縣城)的選擇,如果我是在所謂城市長大的,那么很可能我先會拍城市。”

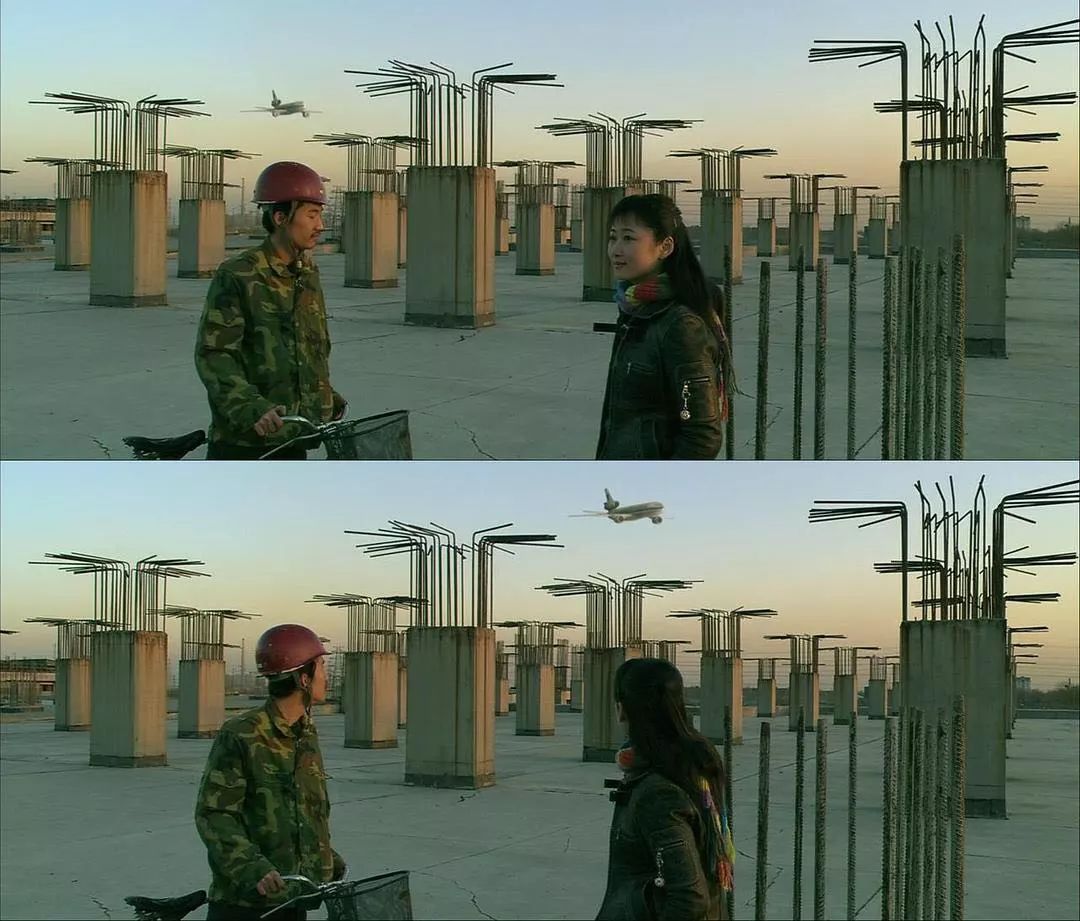

成名之后賈樟柯真正遠離了故土。但在北京多年,賈樟柯大部分時間卻都是待在他的工作室中。盡管在北京生活了半輩子,但他仍覺得自己是個外來者,“北京只是我工作和策劃電影的地方。” 汾陽之于賈樟柯,不僅是一座山西小城,也不止是他的故鄉。它是時代變遷的見證者,它就是賈樟柯的中國。 “當我在家鄉生活23年的時候,我對我的家鄉并不理解。因為我沒有參照,我不理解我的故鄉,我不理解我過去的生活方法。當我離開故鄉長了,我在遙遠的地方,我會想我的故鄉,我才開始理解我的家鄉,理解那種人與人之間的關系,理解我家鄉的貧窮等等。我真正獲得故鄉,其實是因為我離開了它。” 二 “我拍電影的動力不僅是熱愛電影, 也是一種理想主義, 希望我可以改變社會。” 在拍攝《小武》以前,賈樟柯看了很多國產片,但這些電影對“當下中國人的生活狀態以及當下中國社會的狀態”的描述,無一例外是缺席的。因此賈樟柯希望從自己的創作開始,回到“當下”的情境里來。賈樟柯說希望電影能夠“對快速變化的時代有一個快速的反應”,他想要“真實紀錄”和“見證現實”。 賈樟柯說:“我覺得生命的珍貴,在人海里面。你只要注意每一張面孔,你就會注意到每一個有尊嚴的人。通過攝影機可以把我的這種感受呈現出來,它變成一種現實的存在。” 在賈樟柯這里,電影就是現實的寫照。因為寫實,所以細枝末節更為親切,乃至于在冷酷的現實背景之下能夠呈現別樣的溫情。一開始他的人物局限在汾陽小城。從《世界》之后,主人公開始走出了汾陽,在鋼筋水泥的城市里尋求一席之地。當然,賈樟柯的影像視角始終是從旁觀者出發的,記錄著底層邊緣人物的生存狀態,大時代下小人物命運的延展。

大多數中國人都能在賈樟柯的電影中找到自己的影子。因為他們都是小人物,“非權力的擁有者”,無法掌控社會資源,對社會巨變無所適從,被動地生活在時代中。 賈樟柯說自己也是他電影中的小人物。現實中的賈樟柯也有他不得不面對的困境。 故鄉三部曲也是地下三部曲。2004年《世界》在國內上映時,發布會上賈樟柯哭了,“8年拍了4部電影,這是第一次在國內公開上映……”即使在歐美口碑還不錯,但是國內票房不理想,影院提前撤片。面對媒體,賈樟柯解釋“藝術片適合長線慢放映;觀眾的觀影習慣需要培養;甚至,讓觀眾在大銀幕上看到建立情感聯系、展現現實人生的作品,遠比票房更重要。”然而兩年后《三峽好人》上映時,票房依舊不理想。

2010年,賈樟柯在王小帥的《日照重慶》首映禮上演講,“每一次發片,媒體異常關心此類電影的票房數字,并喜歡提前宣判‘第六代’電影的死刑……在發片前就宣布這些電影票房慘敗,作為導演,會覺得是釜底抽薪。連觀望三天的耐心都沒有,觀眾自然散去,沒有人愿意看死尸,只有人愿意看奇跡。” 幸運的是賈樟柯不僅有中國市場,在歐美的版權和票房收入足以支撐他繼續創作。隨后在《天注定》的宣傳期內他曾一個月飛七個國家,內心篤定電影能夠上映成功。然而2013年11月19日,這部摘得2013年戛納電影節最佳編劇獎的作品在國內取消公映。 在我們憂慮賈樟柯或許會重回地下時,賈樟柯在懷疑自己要不要繼續當導演,“我現在的考慮不是拍哪一個,第一個選擇是我還要不要拍,的確是沒法在這個行業里做了,空間太小。” 2014年的紀錄片《汾陽小子賈樟柯》中,他說,禁止導演發聲是無效的,科技發展了,人們可以到處看到這些作品,唯獨進不了電影院。他問為什么我的電影在中國進不了電影院?

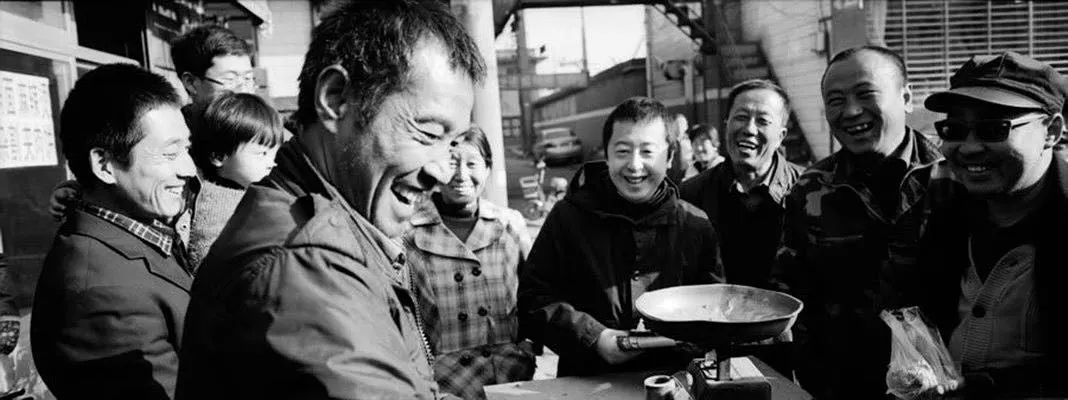

鏡頭中的賈樟柯樸素、矮小、溫和又疲憊。他游走在汾陽街頭,熟練地操著方言和鄉親們打招呼聊天,聽到別人說在電視上看到他時會略顯羞澀地低頭微笑,故鄉的朋友們關心的不是他的作品,會長篇大論問他怎么還不要孩子。“我還是賴賴,賈賴賴。” 我們銀幕上的人們是沒有口音、沒有家鄉、沒有文化身份的。“個人的力量有限,但文化很有力量”。 “我愿意直面真實,盡管真實中包含著我們人性深處的弱點甚至齷齪。我愿意靜靜地凝視,中斷我們的只有下一個鏡頭下一次凝視,我們甚至不像侯孝賢那樣,在凝視過后將攝影機搖起,讓遠處的青山綠水化解內心的悲哀。我們有力量看下去,因為——我不回避。” 6個月后,賈樟柯決定拍攝新片,也就是我們后來看到的《山河故人》。 三 “邊緣化是一種愜意的狀態, 但邊緣意味著你什么也做不了。” 每一個時代的年輕人都有其茫然之處,賈樟柯始終在不斷嘗試。《山河故人》虛擬未來,嘗試聚焦家庭關系。而《江湖兒女》則回歸故鄉,致敬前作。我們在電影中能夠看到賈樟柯過往許多電影的痕跡,比如男女主角巧巧和彬彬的名字設定與《任逍遙》完全一致,而巧巧奉節尋夫的情節又與《三峽好人》“不謀而合”,三段式的故事結構與宏大的地理背景又與《山河故人》相似頗深。如果說《山河故人》是賈樟柯藝術追求和商業考量的博弈之作,那《江湖兒女》更像是賈樟柯電影創作的階段性總結。 有人說《江湖兒女》是“賈樟柯電影宇宙”的開端,但是相較于如此潮流又簡單粗暴的所謂“XX宇宙”的說法,縱觀賈樟柯的電影創作史,不難發現他始終描繪的都是同樣的“江湖”——那個隱藏在小人物的人生際遇中的當代中國。正如賈樟柯所說:“‘江湖’意味著動蕩、激烈、危機四伏的社會,也意味著復雜的人際關系;‘兒女’意味著有情有義的男男女女。”在他們身上,你最終會看到“命運的起伏,時間對人的塑造。” 在他的電影里,唯一能超越時間的就是趙濤的存在。《山河故人》結尾處趙濤在文峰塔前雪地里起舞,不正讓人想起《站臺》中尹瑞娟在辦公室的獨舞嗎?時代雖變,但趙濤所代表的女性的良善與堅韌始終存在。山河故人是她,江湖兒女也是她。除了趙濤,又有誰能夠出演《江湖兒女》中的巧巧呢?

時代不斷變革,冷漠更替,“每一個變革的時代,損害的都是那些小人物的利益,都是以犧牲他們作為代價。”《江湖兒女》的英文名《Ash Is Purest White》,恰是賈樟柯人生態度的體現。 或許有人說賈樟柯變了。但無論《山河故人》也好,《江湖兒女》也罷,都是賈樟柯的藝術表達與電影市場和政治體制博弈后的結果。前者要求他直擊現實的冷漠和殘酷,后者則給他設置了一道道障礙讓他前行艱難。朱天文寫侯孝賢電影記錄的最后一句話就說:“商業一點吧。” 楊德昌描繪生命經驗,王家衛制造時尚流行,李安生產大眾消費。賈樟柯說“我的表達,我的歷史觀,一定要是獨立的,但我告訴自己不要太邊緣化,因為邊緣意味著你什么也做不了。邊緣化是一種愜意的狀態——我仰慕很多那樣的人——但我寧愿消耗巨大能量,盡力與我們所居這個時代的多個層面共舞。”

從1998年到2018年,從地下到地上,從《小武》到《江湖兒女》,二十年時光荏苒,時代巨變,而賈樟柯的電影藝術理念,也踐行在其作品中,日臻成熟,歷久彌堅。 -END- |

- 關注天氣: