|

俗話說的好,攝影是用光的藝術... 攝影師們可能對這句話有著深(不)刻(一)的(樣的)體會,但是這并不能阻止追求藝術的人們在這條路上勇往直前。說到這兒,就覺得調色師們要幸運很多,只要掌握光的特性,而不需要什么動詞的輔助(小編偷笑)。 什么?調色師還需要了解這些嘛? 答案是當!然! why? 首先,為了確保影片質量,提高出片率,調色師越來越多的進入到前期拍攝的環節,比如現場實時調色,這讓導演和攝影指導在現場就能夠看到拍攝的畫面是否能如預想那樣在后期得到理想的畫面。其次,調色師如同畫師,影像如同畫布,調色師對畫布進行最后的調整。但影像又不同于畫布,調色師在對色彩進行加工的同時,其實也是再對光進行加工,哪里需要提亮、哪里需要壓暗等等這些調色師都要有正確的判斷。最后,調色師在讀懂了光線后,會更加了解導演和攝影的前期意圖,在這樣的基礎上進行創作,是對畫面的二度創作,而不是亂花一氣。 光的三個特性 強度 方向 色溫 1.光的強度 光的強度與光源的能量距離以及傳播介質有關。直觀的感覺就是光的明暗程度。 相信絕大多數攝影師拍攝照片都是在空氣中拍攝的,這么說是因為如果你打算成為一名水下攝影師,那么,你與大家不同的只是感受到光線傳播介質的不同。 在我們的世界中最大的光源就是太陽。盡管太陽離我們很遠,但是因為其巨大的能量,依然是地球上能看到的可持續的最強的光源。 拋開傳播介質不談,光的強度與光源能量和距離的關系是: 光的強度與光源能量成正比, 光的強度與光源距離的平方成反比。 舉例來說,當光源的亮度變為原來的2倍時,相機接收到光的強度也變為原來2倍。也就是增亮了1EV。當光源的距離變為原來的2倍時,相機接收到光的強度則要變為原來的1/4。也就是減暗了2EV。

我們知道當光的敏感程度差距為2倍關系時,相差就是1EV。所以在上面的例子中,當光源的亮度變為原來的2倍時,相機接收到光的強度也變為原來2倍,若要維持影調不變我們需要將光圈縮小一檔,或者快門加快一檔。 2.光的方向 光的方向就是光源的方向,但是在多光源或者漫反射的情況就不太容易確定方向。 光源方向可以分為四種: 順光——光源在被攝體正面 側光——光源一般在被攝體正面45° 90°側光——光源一般在被攝體90°位置 逆光——光源在被攝體背面 下面我們要詳細講解這四種方向的光。 順光是我們在攝影中最常用到的光源方向。 在我很小的時候,常常被家長要求面對著陽光拍照,每次都很難睜開眼睛。直到后來才知道這是為了把我的膚色拍得更好看。其實順光不應過多地運用在人像攝影中。因為正面直射的光會消除面部的一切影子,使得面部趨于平面化,所以又叫平光。 大家都知道我們看到的景物都是反射了來自光源的光線,展現出各自的色彩。所以,我們在順光拍攝風景的時候,也更容易獲得我們希望看到的藍天白云紅花綠草。

看圖中的藍天,只有在順光的時候,才能展現出如此的色彩。所以很多人說為什么我明明看到的是藍天,但是拍攝的風景中的天總是白白的呢?那就是因為您沒有順光拍攝。 側光一般用在人物攝影的造型上。相比順光會將人物拍成“大白臉”,側光能夠讓人物的面部呈現立體效果。 側光拍攝,一方面表現出皮膚的質感,另一方面側光也更容易刻畫出面部的棱角,使得面部非常立體。

90°側光是用來強調明暗對比的特殊光線。被攝體一面處于強光中,另一面則完全處于陰影中。最適合用來表現被攝體表面的質感。 逆光是很多攝影師進行創作的用光。

使用逆光拍攝的時候,往往會有霧蒙蒙的感覺,并形成暖色調。這就是目前比較流行的一種日系的拍法,也很符合非主流的口味。但是這樣子的光會形成一層濃重的光霧,顯得照片非常不通透。降低影調,可以讓這種光霧消散。

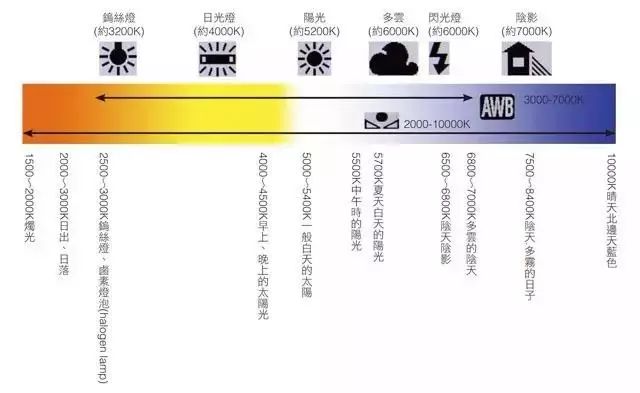

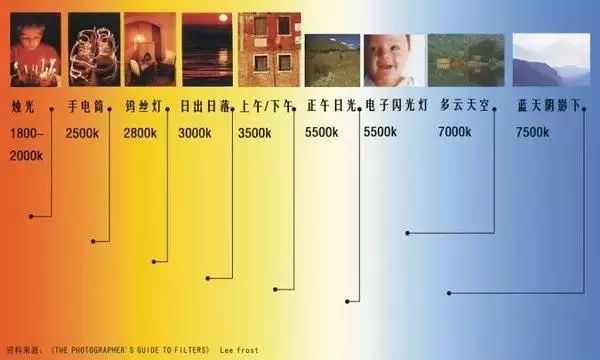

在逆光的時候,一些植物的葉子或者花瓣會被陽光打透,感覺在發光。這也是很好看的。 在真實的拍攝過程中,不管是拍攝人像還是拍攝風景,其實攝影師都在盡力的避免拍攝逆光,除非遇到諸如日出日落或者能夠打透某些景物時候,才會采用逆光拍攝。 明白光線的方向,對于主題的表達效果是非常重要的。大家還是要恪守那句話,對于光線方向的選擇,一定要能夠幫助你:明確主題,突出主體,簡化畫面。 3.色溫 色溫是光線在不同的能量下,人們眼睛所感受到的顏色變化,簡單說就是光線的顏色。

色溫即光源色品質量的表征。光源的色品質量,也就是說要了解一個光源的光的色相傾向和色飽和程度。在技術上,我們用色溫(K)來表示光源的色品質。對于色溫與光源的色品質,可以這樣認為,色溫越高,光越偏冷,色溫越低,光越偏暖。

色溫只表示光源的光譜成分,而不表明發光強度。 -END- |

- 關注天氣:

搜索