|

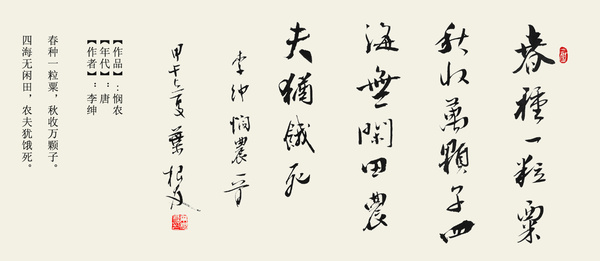

從《詩經》到現當代詩歌,詠農詩可謂洋洋大觀,在這許許多多的詠農詩中,流傳最廣泛,影響最深遠的,大約要數李紳的《憫農》二首,其詩簡約通俗、言近旨遠。 春種一粒粟,秋收萬顆子。 四海無閑田,農夫猶餓死。

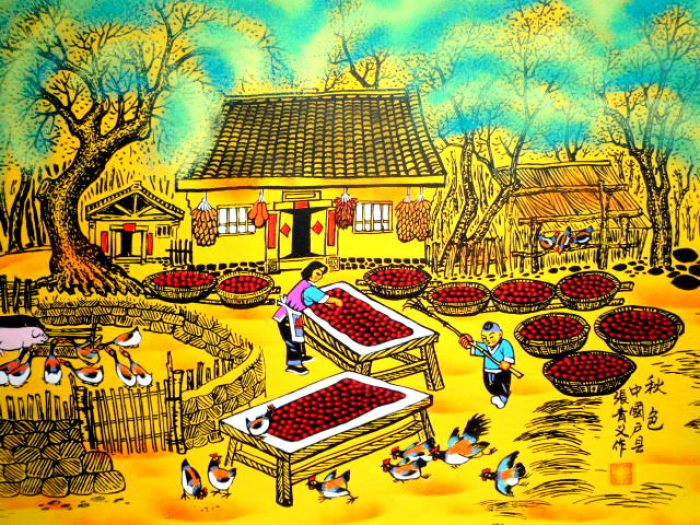

李紳《憫農詩》或《古風》題下一共兩首詩,這是第一首。第二首是更加有名的“鋤禾日當午”。這首當然也是好詩。它沒有“鋤禾日當午”出名的原因,主要是那首富有童趣,更適合兒童誦讀。 春華秋實,春種秋收,這是農事規律。 詩的前兩句,講的就是這個農事規律下的豐收之年的情景。春天播種下一粒種子,到秋天的時候,收獲萬顆種子。對農民而言,豐收原本是好事,它意味著農家可以豐衣足食。

即使是豐收,即使是所有土地都種了莊稼,沒有一塊土地被拋荒,農民仍不免有餓死的悲慘命運。 莊稼豐收了,莊稼人卻沒有得到好處。勞動成果被他人剝奪的現象,自古以來都存在著。 唐代詩人羅隱《雪》 “盡道豐年瑞,豐年事若何?”; 宋代詩人《陶者》 “陶盡門前土,屋上無片瓦”; 張俞《蠶婦》 “遍身羅綺者,不是養蠶人”;

豐收不多收,甚至餓死,勞動者不得分享勞動果實,面對這種奇怪現象,任何讀者都不免會在心里打個問號:是什么原因造成了這個極端不合理的事實呢? 唐朝偉大詩人杜甫在詩歌中揭示了其中的一些原因: 《自京赴奉先縣詠懷五百字》: “彤庭所分帛,本自寒女出。鞭撻其夫家,聚斂貢城闕。……朱門酒肉臭,路有凍死骨。” 《晝夢》: “安得務農息戰斗,普天無吏橫索錢。” 《又呈吳郎》: “已訴征求貧到骨,正思戎馬淚盈巾。”

杜甫明白指出,進貢朝廷、橫征暴斂、官吏索取,都是造成百姓貧窮的原因。李紳當然沒有杜甫那樣的批判精神和膽識,但是,他畢竟也注意到了農夫的苦難: 詩中通過一粒種子的具體成長,算了一筆勞動剝削的細帳,提出了最有說服力的論據,并且分析了這饑餓不是由于天災旱滂及其它當時人力還不能控制的自然條件所造成的,而正是由于無情的剝削帶來了惡果,這就是“四海無閑田,衣夫猶餓死”的尖銳指責,把農夫全年的生活,從耕種,到收成,到被剝削,描寫得如此深刻,然而這么復雜的內容,卻只用短短二十個字,這是多么驚人的宏偉概括! 作為仕途通達、曾經官至宰相的士大夫,李紳能做到這樣,已經是相當不錯了。 |

- 關注天氣:

搜索

但是,緊接著,詩人話鋒一轉,轉出了令人驚訝的結果:

但是,緊接著,詩人話鋒一轉,轉出了令人驚訝的結果: