|

詩詞的題材豐富多樣,其中有一類哲理詩,人們把為人處事的哲學理念寓含其中,非常值得推薦。比如勸人惜時的“少壯不努力,老大徒傷悲”,又比如勸人學習的“黑發不知勤學早 白首方悔讀書遲”等。我們常說“生于憂患,死于安樂”,有一首詩講的便是這個道理……

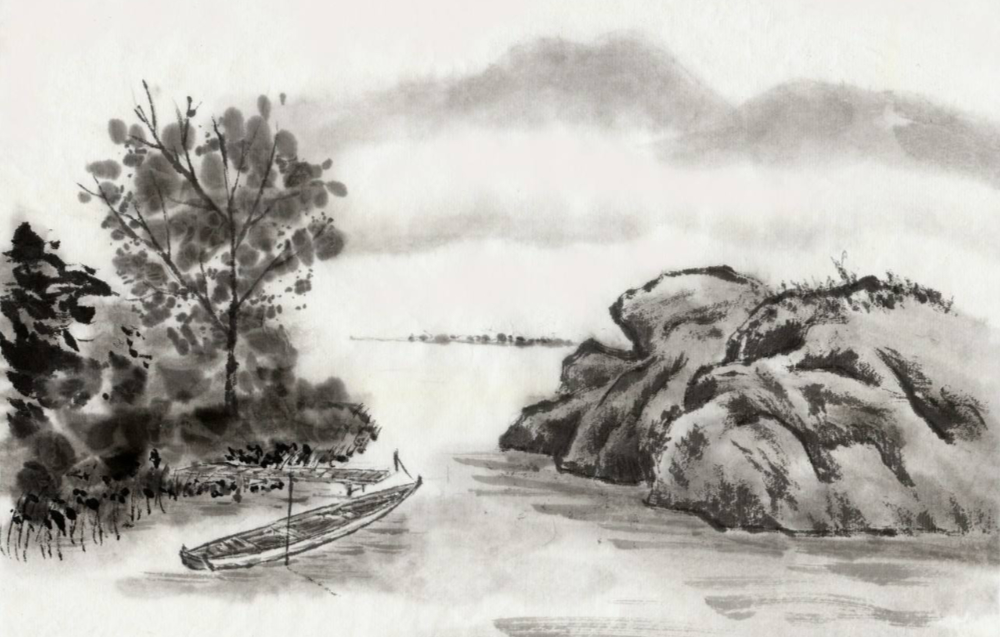

這首詩便是唐代詩人杜荀鶴的《涇溪》: 涇溪石險人兢慎,終歲不聞傾覆人。 卻是平流無石處,時時聞說有沉淪。 涇[jīng]溪,又名賞溪,在現在的安徽省涇縣境內,它源出旌德縣南,北流至涇縣西入青弋江。南宋的詩詞大家姜夔曾說“礙而實通曰理高妙”,這是他在總結前人的詩詞創作經驗時說的優秀的作品評判標準之一。 這首《涇溪》就是這樣的一首好詩,因為從表面上來看,這首詩的事理是“礙而不通”的,船行于水上,遇險不傾,平流卻覆,看上去并不合常理。但是,細究起來,你會發現并不是這樣,因為船是人在掌控著的,船的載沉并非取決于水路的平險,而是由掌舵者決定。

當船行于溪險石危段時,人的畏懼心、警惕性會加強,所以通常“終歲不聞傾覆人”,都能安全通過。但是“平流無石處”,人很容易懈怠,往往可能舟覆人亡。這和俗語“馬上摔死英雄漢,河里淹死會水的人”說的是相似的道理,這正是這首《涇溪》詩“理高妙”之所在。 從“水性”升華到人性上,這一道理是相通的,古往今來,無論是王朝的更替還是個人的成敗,歷史上到處都能找到事例來佐證。所以前人才會總結得出“生于憂患,死于安樂”這樣的警世恒言。 這也是杜荀鶴的《涇溪》這首詩的真正價值,它告誡我們,一定要有居安思危的意識。這樣的好詩,不該被忽略。 |

- 關注天氣: