|

通勤指的是從居住地往返工作地的交通行為,是連接生活與工作的紐帶。隨著城市化進程的不斷推進,居住地和工作地分離的現象愈加顯著。“職住分離”現象意味著通勤距離和通勤時間增長,通勤問題不僅擠占了人們的時間,也增加了經濟成本,而且還影響人們的情緒,降低生活的滿意度和幸福感。 一小時通勤圈有多大 在國家發改委發布的《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》中,明確指出:“都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮化空間形態”。 第二屆聯合國全球可持續交通大會發布的《可持續發展交通報告》也指出,“到2035年基本形成交通強國,形成都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋的‘全國123出行交通圈’”。 隨著交通技術的升級,城市半徑不斷突破舊的極限值。汽車時代,這個“圈”的半徑是30公里。當下,這個圈的半徑是40公里。在東京、紐約,這個半徑是50公里。未來,這個圈的半徑有望擴張到80公里。但無論怎么擴張,在城市居住的人要想獲得良好的通勤體驗,都不能超出“一小時通勤圈”。 據統計,北京、深圳、重慶的通勤空間半徑均為40千米,上海為39千米,昆明則為27千米。通勤空間半徑越大,說明城市通勤緊密聯系的空間范圍越大。遠距離通勤往往對軌道交通的依賴度較高,通勤空間半徑大,也對城市的軌道交通建設,以及跨城的軌道交通建設提出了相應的要求。 如何建設一小時通勤圈 打造都市圈交通網,加快構建一小時通勤圈,是我國推動都市圈向更高水平、更深層次、更廣領域開拓發展的重要支撐和先行領域。一小時通勤圈的建設需要軌道交通、公交服務、共享出行等多種交通方式協同發展,覆蓋到公眾通勤出行的最后一公里。 所以一方面,要加大交通基礎設施建設,完善都市圈的交通網絡,并且在安全的前提下提高發車頻次及車速。 目前,我國主要36個城市中,1公里軌道覆蓋通勤比重最高的城市是廣州,達到了37,其次是武漢為35,上海為33,成都為32,比例最低的濟南僅有1,在這背后,意味著巨大的提升空間。不過,在傳統業態下,基礎設施的改造和重建需要巨大的資金投入及運維成本。例如廣州地鐵為了優化“第二趟班次10分鐘到達”,就曾花費了千萬級的費用。 這不僅是廣州地鐵一家企業面臨的難題,而是整個交通行業都想突破的困局。通過平臺化、互聯網化的方式,則可以降低研發成本,提升開發效率。 事實上,這就引出建設一小時通勤圈的另一方面,即加快交通數字化建設,邁向智慧出行。 數字化交通是智慧城市的重要組成部分,需要從智慧城市的整體視角去構建和設計。當前,雖然交通系統硬件設施越來越發達,但仍存在資源未打通的現象,很多交通單元是獨立的孤島。分散形態下,協同調度成本增加,出行的痛點依舊存在。 實際上,這也正是互聯網科技企業致力于解決的問題。騰訊作為一家“連接”多端的生態型企業,依托自身的數字技術積累和服務生態優勢,做出了很多創新與探索。

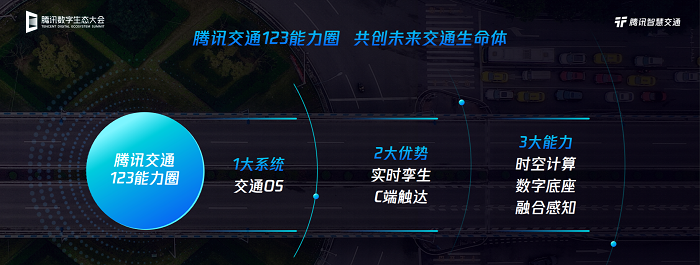

在今年騰訊的數字生態大會上,騰訊將自身在智慧交通領域內的能力總結為“123能力圈”,其中,一大系統指的便是交通OS。據了解,騰訊交通OS能夠接入各類交通設備和各類子系統,并融合多源數據,借助時空計算、AI推理、大數據分析、用戶觸達等各種能力,最終標準化數字資產、模型化設備控制,為行業應用開發提供支撐,使基礎設施效能最大化,為行業用戶提供便捷高效可持續迭代的服務工具。 除了統一的交通系統平臺,通過實時孿生和C端觸達,也能極大提升運營效率。騰訊利用數字孿生技術,在虛擬數字空間中將實時城市交通還原成一個平行的數字世界,構建了一個集感知、調度、管理、應急、服務于一體的數字孿生服務平臺。該平臺為實現交通態勢感知“一張圖”、交通管理“一張網”和交通服務“一鍵直達”奠定了基礎,為城市交通管理者提供了一個“可看、可知、可管、可控”的未來交通管理系統。由此,能夠提升對整體交通系統運行態勢的感知、決策和指揮調度能力,助力相關部門和企業并更好地開展城市交通規劃。 數字技術助力城市二次發育 數字化技術是延伸一小時都市通勤圈、助力城市二次發育的重要支撐,目前數字化技術也已經在智慧交通領域廣泛應用。

2019年,騰訊與廣州地鐵聯合成立了“穗騰實驗室”,并推出了智慧軌道交通操作系統穗騰OS,重點支撐智能安防、智能客流引導和智能站務管理等車站級業務的智慧升級。今年9月,穗騰OS2.0完成了由車站級到線網級的升級,打破了傳統軌道交通系統“單一功能定制”的設計模式,為行業提供一種可隨需迭代、靈活拓展的數字底座。 去年5月,在騰訊云技術支持下,國內首款車路協同公交應用“瀟湘出行”微信小程序在長沙上線。乘客可以實時掌握公交關鍵信息,解決乘車時間未知問題。

同時,騰訊與湘江智能創新中心、希迪智駕等企業進行了深度合作,共同為長沙公交打造一體化出行服務方案。基于騰訊位置大數據,實時感知分析城市動態信息,指導全市公交線網的布局優化與智能調度;融合騰訊C端觸達及希迪主動式公交系統能力,實現線路站點精準選取、公交信號主動優先,極大提升了當地的通勤效率。 類似的案例還有很多。在未來,中國城市的“一小時通勤圈”將會在物理空間上越來越大。當前,不少城市已經在建設高速地鐵,例如廣州地鐵18號線,時速就高達160公里,把50公里外的南沙拉入半小時生活圈。這對軌交智能化提出了更大的挑戰,也提供了更大的舞臺。 基于云計算、5G、大數據、AI、安全防護和物聯網等數字技術能力,越來越多像騰訊一樣的創新者將會加入進來,升級構建數字化交通平臺以及構建基于場景的智慧應用,助力打造更快通勤圈的同時,為通勤路上的人帶來更美好的體驗。 |

- 關注天氣: