|

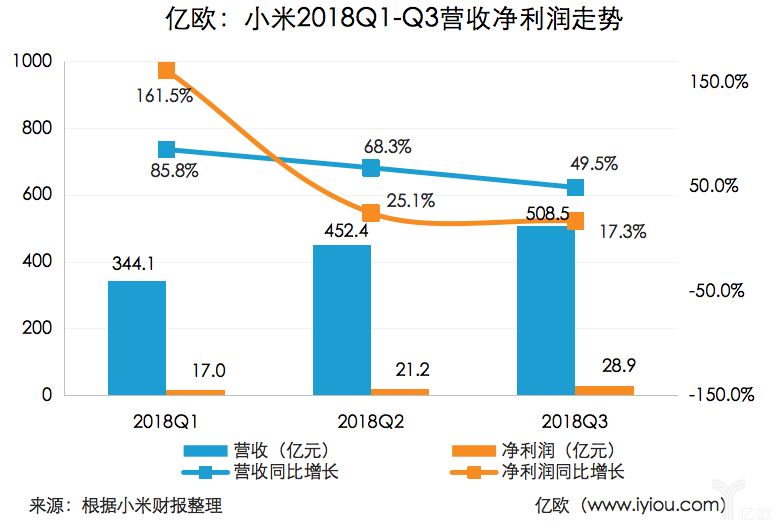

小米Q3營收508.46億元,同比增長49.1%。經(jīng)調(diào)整利潤28.85億元,同比增長17.3%,營收超出市場預(yù)期的497.02億元。Q3財(cái)報(bào)隱藏了小米手機(jī)在國內(nèi)的銷量,可見其在國內(nèi)市場的銷量不盡如人意,面對增長瓶頸,小米會(huì)如何破局? 文/肖玲燕專欄作者 11月19日晚間,小米集團(tuán)發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào),當(dāng)天收盤價(jià)13.6港元。財(cái)報(bào)顯示,小米Q3營收508.46億元,同比增長49.1%。經(jīng)調(diào)整利潤28.85億元,同比增長17.3%,營收超出市場預(yù)期的497.02億元。

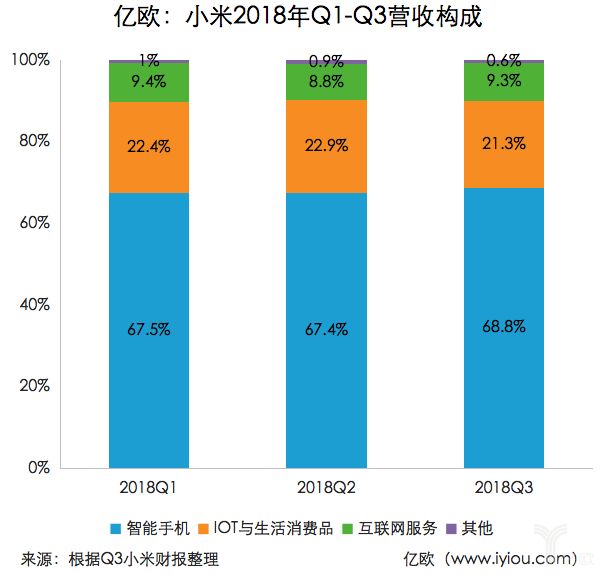

季度凈利潤為28.9億元,同比去年同期的24.6億元下降了約17.5%;僅與前兩季度數(shù)據(jù)相比較,今年小米Q3凈利潤出現(xiàn)明顯的上升。 再來看看,小米四大業(yè)務(wù):智能手機(jī)、IOT與生活消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、其他。如下圖所示,第三季度小米的智能手機(jī)銷售業(yè)務(wù)依然是營收的最大來源,占比68.8%,與Q2季度相比略有增長。

此前,雷軍在各大公開場合表示“AI+IoT”是小米的核心戰(zhàn)略,但小米的第二大業(yè)務(wù)IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品在Q3季度營收中占比有所下降,小愛同學(xué)月活躍用戶為0.34億。 2018年Q3小米在國際市場收入達(dá)到了285億元,占其總收入的43.9%。但目前小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入仍主要在中國大陸地區(qū),海外收入占比較小。

在研發(fā)方面,財(cái)報(bào)指出研發(fā)費(fèi)用從2017年Q3的8.05億元增加90.7%至2018年同期的15.3億元。但發(fā)現(xiàn)相比前兩季度小米在研發(fā)投入方面,雖然投資金額有所增長,但研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例略微下降。 根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,截至2018年第三季度末,小米智能手機(jī)約人民幣350億元,較去年同期增長36.1%,手機(jī)銷售量33.3萬臺(tái),與上季度相比增加了1.3萬臺(tái),平均售價(jià)1052元,同比增長13%。海外市場上,市場份額增長到了9.7%,根據(jù)Canalys的資料,小米2018年Q3在西歐市場出貨量同比增長386%,按智能手機(jī)出貨量算,排名行業(yè)第四。 此外,該季度內(nèi)小米進(jìn)行了首次變革組織結(jié)構(gòu),設(shè)立了參謀部和組織部,改組電視部、生態(tài)鏈部、MIUI部和互娛部等四個(gè)業(yè)務(wù)部重組成十個(gè)新的業(yè)務(wù)部。在這次財(cái)報(bào)中顯示,由于智能手機(jī)銷量用戶增長,MIUI每月活躍用戶由2017年9月的1.56億人增長至2018年9月的2.24億人,同比增長了43.4%。 線下方面,截至今年9月30日,小米已經(jīng)在中國大陸設(shè)立了499個(gè)小米之家,一個(gè)季度增加約100家,并有1100多家授權(quán)店,是二季度末的超過三倍。 看完整篇財(cái)報(bào),發(fā)現(xiàn)小米并未披露在國內(nèi)市場的銷量,從這一舉動(dòng)不難看出小米在國內(nèi)市場的銷售盡不如人意。 但值得期待的是,小米在雙十一上完成52億元成交額的亮眼成績,勢必會(huì)在下一季度的財(cái)報(bào)上有所體現(xiàn)。 Q3財(cái)報(bào)披露當(dāng)日,還宣布和美圖達(dá)成了戰(zhàn)略合作,美圖品牌和部分技術(shù)會(huì)授權(quán)給小米,小米將獲得美圖手機(jī)品牌和相關(guān)影像技術(shù),以及大部分智能硬件的30年全球獨(dú)家授權(quán)。小米和美圖合作大概率是看重了美圖手機(jī)的美顏?zhàn)耘乃惴āW罱鼛啄辏∶讓⒆耘淖鳛槠渲械闹匾u點(diǎn)。 小米官方也非常直白地表示,和美圖合作可以幫助小米獲得更多的女性用戶,將有助于小米進(jìn)一步擴(kuò)大和豐富我們的用戶群體,為手機(jī)整體業(yè)務(wù)提供新的增長點(diǎn)。 在國內(nèi)市場增長遇到瓶頸,小米想要靠與美圖的合作重新打開國內(nèi)市場,具體兩者合作會(huì)給小米帶來多大的增量還有待時(shí)間進(jìn)一步的驗(yàn)證。 文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表對觀點(diǎn)贊同或支持;轉(zhuǎn)載請注明作者姓名和來源。 |

- 關(guān)注天氣: