|

序言 十九大報告中指出,要堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮昌盛。天津商業大學信息工程學院“尋青記”暑期社會實踐團赴貴州省納雍縣開展暑期社會實踐,真實了解當地少數民族文化的豐富多彩,親身感受這獨特而有魅力的民族氛圍,助力于文化發展與傳播交流,為實現中華民族偉大復興中國夢凝聚磅礴的精神力量。 第一站:參觀貴州省博物館和貴州省民族博物館 7月22日,實踐隊全體到達貴州省貴陽市,參觀了貴州省博物館與貴州省民族博物館。貴州省博物館和貴州省民族博物館的藏品反映著西南各少數民族的地方歷史人文和多彩文化,是貴州省民族文化重要的的展示平臺和宣傳窗口,民族團結教育的重要陣地,其不斷充分發揮自身的社會教育作用,促進各民族共同團結進步。 進入博物館后,實踐團認真參觀了反映各民族歷史和文化的傳統服飾、銀飾、面具、生產、生活用品等各個板塊,深入了解了各個民族的燦爛文化,本次的參觀讓我們感受到了中國文化的博大精深,開闊了視野,增強了文化自豪感,在我們了解穿青文化促進文化交流互鑒方面有特殊的意義。 通過參觀,我們認識到,在中華民族文化藝術的共同體中,各個民族所擁有的文化藝術,既有其共性,也有其相對獨立性。各個民族不同的文化藝術,完整的藝術體系,組成了中華民族優秀的傳統文化。很顯然,民族藝術是中華傳統文化重要的組成部分,倘若是脫離了中華民族優秀的傳統文化,少數民族文化藝術就失去了支撐;如果離開了少數民族文化藝術的根基,中華傳統文化就會失去賴以生存的土壤。

第二站:與民宗局領導座談 我們來到了 貴州省畢節市 納雍縣 民宗局 ,并在 民宗局 領導的引導下開展了一場關于納雍縣 少數民族及穿青文化 目前發展狀況 的座談會, 在交談過程中我們了解到目前貴州省穿青人已 增長至120萬 左右 , 且目前面臨的問題是穿青文化漢化比較嚴重,但也有部分具有代表性的民族文化傳承了下來,如儺戲等等。同時我們還了解到一些關于少數民族的非物質文化遺產,如國家級有 苗族蘆笙舞(滾山珠)、苗族服飾(箐苗);省級 有 苗族服飾(小花苗)、苗族飛歌 等。

通過座談,我們認識到保護少數民族文化,最重要的是要提高少數民族的文化自信,要讓少數民族認識到自己的文化的內涵,正確認識、評價自己的文化,建立文化自覺,在自覺基礎上建立文化自信。這種文化自信、文化自覺是民族文化保護與傳承的動力。 第三站:參觀勺窩鄉 在民宗局領導的帶領下,我們來到 貴州省畢節市 納雍縣勺窩鄉,參觀了穿青文化廣場,在參觀過程中我們了解到文化墻中墻畫所代表的含義,畫中展現的有穿青人的取親方式、穿青人的服飾、養育世代穿青的水源等等,惟妙惟肖的刻畫出穿青人文化的豐富多彩。同時,民宗局領導還向我們介紹到屹立在文化廣場高臺上的建筑物,這是穿青人的圖騰——山魈,因此 在生活、生產用具上 ,穿青人都會 刻鏤 上山魈,這一次的參觀讓我們深刻的感受到了穿青人獨特而有魅力的民族文化。

第四站 : 與齊興社區村民展開座談 在當地村委會的引導下,我們與一位世代居住在當地的老人展開座談,在與老人的交流過程中得知,當地穿青人的祖籍是江西吉安府廬陵縣,明洪武七年間征南北調來到貴州省,隨著時間的推移這部分人定居貴州,并于當地的其他少數民族進行通婚,并形成現在的穿青人,當地人也表示穿青人是介于漢族和其他少數民族之間的一種特殊的群體,他們原主要使用“老輩子話”,現基本上使用貴州當地方言,但是部分地方依然保留著一些原本語言的痕跡, 如“f”變“h”,“ian”變“ie”等。

我們了解到關于穿青人的婚俗禮儀中與穿青人生活經歷有關的由來, 穿青人的婚俗從說親到結婚后的回門,規矩繁多,即使禮儀復雜、規矩繁多,但每一步都是穿青人生活經歷的體現,婚俗禮儀無時無刻不在體現出穿青人生活的經歷,這些經歷鑄就了當今豐富的穿青文化, 這讓我們明白每個民族的民風民俗都不是沒有源頭的,民風民俗恰恰很好的解釋了一個民族在自然條件和非自然條件下的生活經歷。 當然我們還了解了很多,比如喪葬習俗、節日習俗,節日習俗主要有 有大年、小年、三月三、四月八、七月半、九月二十八、十月初一 等等,尤其 九月二十八 是穿青人特有的古老節氣 。

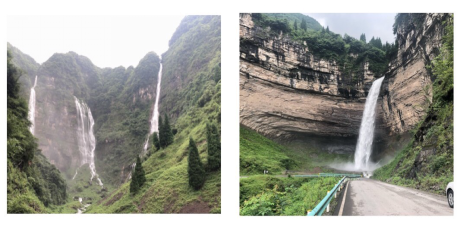

第五站:深入村寨實地考察 我們來到 貴州省畢節市 納雍縣沙土村,沙土村依山傍水,是當地穿青人居住較集中、人數較多的村落。當我們到達村口時,映入眼簾的是一條氣勢磅礴的大瀑布,經了解這是穿青人平時生活用水的來源,水的源頭來自山頂,由半山腰中部的三條瀑布匯集為一條,流向山腳,山腳的水沿著水渠流進村莊,供村里的人使用。

同時,我們通過走訪當地村民了解到穿青人的服飾特征,其中穿青人女性服飾最為典型,穿青女性喜穿細耳草鞋或反云勾鼻花鞋,腳扎青色綁帶,頭梳三把頭,衣腳用寸許寬的白布鑲邊,衣襟鑲寸許寬的云勾花邊穿三節袖,兩節衣的滾花邊大袖衣,拴腰帶,衣袖是活動的,有二三層,穿時釘上,翻二留一或全翻于肩上,故有反托肩或外托肩之稱;隨著信息時代的迅速發展,目前著裝穿青衣服的村民基本沒有,保留并傳承穿青服飾我們任重道遠。

沿著彎曲的山路繼續向前,進入沙土村,在與當地村民訪談過程中以及引導下我們尋找到了一些比較原始的穿青房屋,他們的傳統民房主要以“木房”為主,采用穿斗式和懸山頂式結構,且房屋整體坐落于石頭臺基上。

深入村寨,我們發現家家戶戶屋頂正中央的屋檐上,都放置著一個陶瓷做的罐子,兩邊用水泥做成彎曲狀的支架作為罐子的支撐,我們向當地人了解到,這就是穿青人家的象征。 總結:為期六天的“三下鄉”暑期實踐活動已圓滿結束,六天的調研雖然短暫,卻讓我們收獲滿滿。 通過調研我們認識到,可以通過建博物館把少數民族的民族文物、文獻進行收藏整理,也可以通過數字化手段,把少數民族文化通過數字化的方式進行保存。通過實物、圖片、音像等形式對少數民族文化進行宣傳和介紹,讓少數民族文化更好的得到保存和傳承。我們通過實地調查、開展座談等方式,真實的了解穿青文化的豐富多彩,親身感受這獨特而又有魅力的民族氛圍,我們也會繼續助力于少數民族文化發展和傳播交流,積極響應習總書記的重要講話精神,堅定文化自信,推動中國特色社會主義文化繁榮昌盛。堅持文化自信,是發展和繁榮少數民族文藝的關鍵所在。只有充分發揮少數民族地區文化資源優勢,大力培育和發展民族文化藝術,加快中華傳統文化與少數民族藝術的融合,用文化自信推動民族文藝的繁榮發展,才能收到事半功倍的成效,讓少數民族文藝的百花園萬紫千紅、花團錦簇。 指導老師:趙雅妮 負 責 人:彭燕青 隊 員:余飛亞、曹紅進 |

- 關注天氣: