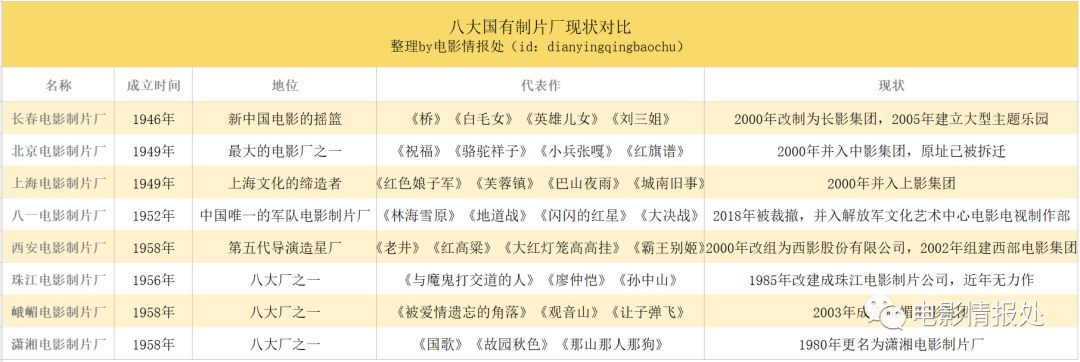

來源:電影情報(bào)處 文/嘉棲 (ID:dianyingqingbaochu) 面對誘人的短視頻市場份額和前景,哪家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不動(dòng)心? 217天,相比去年提前29天達(dá)成400億,在2018年國產(chǎn)電影市場成績破紀(jì)錄式增長中,是多部優(yōu)質(zhì)電影的匯聚,是一代接一代電影人才的涌現(xiàn),也是上百家民營影視公司的鼎力助推。 當(dāng)民營影視公司已然占據(jù)了電影市場近乎絕對的市場份額,當(dāng)人們討論的話題越多越多地集中在這些公司的股價(jià)漲幅和業(yè)績變化時(shí),有一批被稱為“制片廠”的電影企業(yè),已經(jīng)退到了這個(gè)舞臺(tái)不再耀眼的位置。那些在國產(chǎn)電影百年輝煌的發(fā)展史中,曾經(jīng)留下過深刻烙印的國有制片廠們,似乎已在國產(chǎn)電影的市場化滾滾浪潮中被吹散。 無論是年初“八一電影制片廠”被裁撤,留下最后一段《芳華》;還是更早些時(shí)候,北影廠、長影廠陸續(xù)退出歷史舞臺(tái),像上一輩人所熟知的“八大國有制片廠”:長春電影制片廠、北京電影制片廠 、上海電影制片廠 、八一電影制片廠 、西安電影制片廠 、珠江電影制片廠 、峨嵋電影制片廠 、 瀟湘電影制片廠,似乎都沒能逃脫這股浪潮的侵襲,被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了后面。

那么,為何這些國有制片廠們沒能迎來新世紀(jì)的曙光,反而成為時(shí)代的“棄兒”,只能空憶往昔崢嶸歲月呢? 八一廠被裁撤、北影廠被拆 轉(zhuǎn)企改制前后的今昔之比 今年年初,以文工團(tuán)解散為歷史背景的《芳華》還在熱映,作為出品方之一的“八一電影制片廠”那熟悉的“閃閃紅星”廠標(biāo)再次出現(xiàn)在大銀幕之上。然而,就像是宿命論似的指向,在影片上映一個(gè)多月之后,“八一電影制片廠”就傳出被裁撤的消息。 作為我國唯一的軍隊(duì)電影制片廠,在軍改大潮中,“八一電影制片廠”也無法獨(dú)善其身。其與原總政歌舞團(tuán)、總政歌劇團(tuán)、總政話劇團(tuán)、總政軍樂團(tuán)合并,更名為“解放軍文化藝術(shù)中心電影電視制作部”。截止今年6月,“八一電影制片廠”已經(jīng)完成了改革。

“八一廠”,這個(gè)在上世紀(jì)拍攝出了《野火春風(fēng)斗古城》《林海雪原》《地道戰(zhàn)》《閃閃的紅星》《大決戰(zhàn)》等經(jīng)典革命戰(zhàn)爭影片的老牌制片廠,是觀眾最為熟悉的存在,也是“最紅最專”的存在。 不過,也正因此,在革命年代得以叱咤風(fēng)云的“八一廠”,進(jìn)入到新世紀(jì),依然固守臉譜化的“主旋律”難免會(huì)被市場淘汰。即便是在改革探索之路上交出了《建國大業(yè)》《建黨偉業(yè)》《建軍大業(yè)》《芳華》這樣的成績單,“八一廠”也不再是原來的主導(dǎo)地位,而只是成為其中參與的一員。 事實(shí)上,比“八一廠”更落寞的還大有人在。 被稱為“新中國電影搖籃”的長春電影制片廠,曾經(jīng)拍攝了新中國電影的第一部長故事片《橋》,以及《白毛女》《平原游擊隊(duì)》《英雄兒女》《劉三姐》等經(jīng)典影片,在上世紀(jì)80年代即擁有7個(gè)攝影棚,成為當(dāng)時(shí)全國規(guī)模最大的制片廠。

然而,即便擁有過如此輝煌時(shí)刻,進(jìn)入新世紀(jì)后,其影片年產(chǎn)量逐年下降,直至每年只有一部。 2000年,長春電影制片廠改制為長影集團(tuán)有限責(zé)任公司;2003年初,原老廠房被拆除;2005年建立起國內(nèi)第一家大型電影主題娛樂園——長影世紀(jì)城。是的,如今的“長影”已面目全非,基本成了一處旅游景點(diǎn)。 曾經(jīng)憑借著第五代導(dǎo)演而名聲大噪的西安電影制片廠,出品了《老井》《紅高粱》《黃土地》《大紅燈籠高高掛》《霸王別姬》等多部名垂影史的經(jīng)典之作。鼎盛時(shí)期,“西影”影片輸出量占全國輸出總數(shù)的25%,居全國之首。

但1989年以后,西影廠開始走下坡路;2000年5月,西影廠聯(lián)合上海西城實(shí)業(yè)有限公司、西安天慧信息有限責(zé)任公司等8家企業(yè)組建了中國電影界首家股份制生產(chǎn)企業(yè)——西影股份有限公司;2003年11月中旬,“中國西部電影集團(tuán)”掛牌成立。西影廠不復(fù)存在,取而代之的便是今天的“西部電影集團(tuán)”。 同樣走轉(zhuǎn)企改制之路,相對成功的則要數(shù)上影集團(tuán)和中影集團(tuán)了。 其中,“上海電影制片廠”,作為海派電影文化的承載體,曾出品了《紅色娘子軍》《李雙雙》《牧馬人》《芙蓉鎮(zhèn)》等不同風(fēng)格影片。其于2001年和上影集團(tuán)、永樂集團(tuán)、動(dòng)畫集團(tuán)及上譯廠、科影廠等10家企業(yè)合并,成立上海電影集團(tuán)公司。 北京電影制片廠,走過了五六十年代的黃金歲月,七八十年代的輝煌時(shí)期,誕生了《祝福》《林家鋪?zhàn)印贰缎”鴱埜隆贰肚啻褐琛返戎捌F溆?000年和中國電影發(fā)行放映公司、中國兒童電影制片廠等8家廣電總局直屬電影企事業(yè)單位合并改組為中國電影集團(tuán)。

成立之后的中影集團(tuán),作為目前中國大陸惟一擁有影片進(jìn)口權(quán),以及和華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司共同擁有進(jìn)口分賬片發(fā)行權(quán)的電影公司,其地位和資歷也是毋庸置疑的。 剩下的八大廠的其他三家:珠江電影制片廠、峨眉電影制片廠和瀟湘電影制片廠,雖然也在轉(zhuǎn)企改制之后成了珠影、峨影。然而由于缺乏像上影、中影這樣的政治、經(jīng)濟(jì)資源支持,其聲勢和威望依然處于尷尬之地。 總而言之,原八大國有制片廠,不是蕭條敗落,就是改頭換面成為集團(tuán)一員,曾經(jīng)的輝煌年代已是一去不復(fù)返。 時(shí)代變革中的“棄兒” 內(nèi)外因結(jié)合“擊垮”老制片廠 這些曾經(jīng)的中國電影主力軍,之所以會(huì)在新世紀(jì)面臨窘境,既是外因迫使,也是內(nèi)因使然。 從外部環(huán)境來看,這和國產(chǎn)電影市場的逐步產(chǎn)業(yè)化改革以及民營資本的崛起有很大關(guān)系。 1993年,國家廣播電影電視部推出電影行業(yè)機(jī)制改革:此前由中影公司統(tǒng)一發(fā)行國產(chǎn)故事片的方式,改為制片廠直接與地方發(fā)行單位商談。此舉把各電影制片廠推向市場,他們需要自負(fù)盈虧。

此前,由于制片廠“統(tǒng)購包銷”的生產(chǎn)慣性,這些國有電影制片廠普遍不懂發(fā)行,因此造成了入不敷出的現(xiàn)象。上世紀(jì)90年代,賣廠房、接拍廣告,幾乎成了這些制片廠的常態(tài)。 1994年,廣電部出臺(tái)了348號文件,確定中影公司每年引進(jìn)“十部”大片的慣例,至此國產(chǎn)電影市場開始出現(xiàn)了好萊塢大片的身影。好萊塢大片的影響力即便是到今天仍不可忽視,依然是中國電影票房的有力支撐:以去年為例,在559億的年度總票房中,98部進(jìn)口片貢獻(xiàn)了約46%的票房。 這些好萊塢大片的大舉進(jìn)入,對于習(xí)慣了制作“又紅又專”特色,又或者是只專注于拍攝劇情片的國有制片廠們而言,無疑是一大挑戰(zhàn),更加凸顯了他們制作能力的不足。

即便意識(shí)到這個(gè)問題,電影制片廠們在創(chuàng)新之路上也并非一帆風(fēng)順。比如開頭提到的“八一電影制片廠”,也曾有意識(shí)地學(xué)習(xí)和借鑒好萊塢電影的經(jīng)驗(yàn)來制作現(xiàn)代化的軍事電影。只是,成效甚微。幾部較有聲勢的如《建黨偉業(yè)》等“建”字系列的影片,主導(dǎo)權(quán)仍舊掌握在其他電影公司手中。 上世紀(jì)90年代,伴隨著產(chǎn)業(yè)機(jī)制的改革,民營資本也在逐漸崛起。華誼、博納、光線等民營影視公司相繼成立。尤其是在2003年,電影市場進(jìn)入全面的產(chǎn)業(yè)化改革之后,這些民營電影影視公司抓住了機(jī)會(huì),成為新一輪的弄潮兒。 在此之下,國有制片廠不得不求變生存。90年代末,新世紀(jì)初的轉(zhuǎn)企改制就是一種轉(zhuǎn)變。然而,不管是小有成效,還是逐漸銷聲匿跡,這些國有制片廠們發(fā)展至此,也是由于自身原因所致。

這些國有制片廠大多成長、壯大于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代,無需考慮作品和市場的關(guān)系;由國家全面控制電影生產(chǎn),給電影廠下達(dá)指標(biāo)任務(wù);且以國有資源為主導(dǎo),有逃脫不了的“體制”屬性。體制的僵化,導(dǎo)致產(chǎn)能的不足,因而一旦將這些制片廠放到自由競爭的市場之上,難免會(huì)處于劣勢甚至被淘汰。 與此同時(shí),在市場化浪潮中,相關(guān)的電影制作人才紛紛出走、轉(zhuǎn)行,缺乏新鮮血液的補(bǔ)給,也成了這些制片廠的老大難問題。這點(diǎn),就連有資本支撐的中影、上影也不能避免。 2016年,在中影股份上市之時(shí),喇培康談到目前的困境,就提到了“對于優(yōu)秀的電影創(chuàng)作人才吸引力不夠”這個(gè)問題,這也說明這些國有企業(yè)的改革之路仍舊漫長。 電影市場適者生存 創(chuàng)新求變才能立足 其實(shí),電影市場在經(jīng)歷了90年代初的機(jī)制改革,到2003年的全面產(chǎn)業(yè)化改革之后,已經(jīng)完成了本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變;與此同時(shí),伴隨著商業(yè)大片的誕生,也完成了量的升級與突破:電影年度票房從2000年的8.6億元,到去年的559億元。 在創(chuàng)作者群體中,無論是此前的“八大國有制片廠”時(shí)代,還是到世紀(jì)之交民營影視公司的崛起,看似是歷史必然的交替,其實(shí)也是無可避免的“優(yōu)勝劣汰”原則貫穿始終。

只有適應(yīng)了時(shí)代和市場的發(fā)展,才能始終成為引領(lǐng)者。對于當(dāng)下這些制片廠而言,要想重新占有市場,必然得有壯士斷腕的改革決心,建立真正切實(shí)可行的現(xiàn)代企業(yè)制度,以此來吸引年輕人才的加入。 對于以上這點(diǎn),已經(jīng)上市的中影、上影也在踐行之中。作者了解到,僅以隸屬于中影集團(tuán)的國家中影數(shù)字制作基地而言,管理層基本都是80后,大多工作人員年齡在20—30之間。 同時(shí),在內(nèi)容上也需要勇于創(chuàng)新,擯棄以往傳統(tǒng)的“套路”化、模板化創(chuàng)作,需要適當(dāng)結(jié)合當(dāng)下社會(huì)的熱點(diǎn)以及觀眾所感興趣的內(nèi)容,來創(chuàng)作觀眾真愛看的電影作品。

此外,電影制片廠也應(yīng)積極與民營資本公司相互合作,就算不占主導(dǎo)優(yōu)勢,也不失為一條求全之路,既能互相交流制作經(jīng)驗(yàn),也能以此保持自己的生產(chǎn)力。 畢竟,這些國有老廠牌即便是沒落了,也仍舊擁有某些無法比擬的資源優(yōu)勢,比如政府支持、重要的院線資源,這也是支撐他們經(jīng)濟(jì)來源的重要渠道。 想來,當(dāng)這些制片廠通過改革成為真正能夠盈利的現(xiàn)代化企業(yè),以創(chuàng)新來創(chuàng)造活力,也會(huì)有越來越多的創(chuàng)作型人才加入。 |

- 關(guān)注天氣: