|

第一次聽到坂本龍一的作品,是那首由David Sylvian演唱的《Forbidden colours》。 深情的嗓音,配合上空靈的曲調,令人著迷不已。 后來,才知道這首歌的原曲正是坂本龍一創作的杰作之一《Merry Christmas Mr. Lawrence》。 再后來,開始接觸“教授”的音樂,也逐漸了解了更多有關他的事跡。 小時候,學校讓大家填志愿寫下自己的夢想。 大家寫的大多是要當首相、醫生、律師、空姐、老師等等,但坂本龍一寫的卻是“沒有志愿”。 因為他完全想象不出自己變成任何固定的職業或身份。

于是,從學生時代起,坂本龍一就一直過著“不確定”的人生。 他可以聽著披頭士的音樂搖頭晃腦,也可以安靜地聆聽德彪西的古典樂。 還可以逃課去新宿的咖啡館聽爵士樂、看電影、談戀愛、逛書店、參加學生游行等等。 坂本龍一始終在變化,也始終在不斷的變化之中獲得創作的靈感。

不得不說,這種詩意的藝術家人生不僅很酷,而且更使得坂本龍一本人變得愈發神秘。 那么,真實的坂本龍一到底是怎樣的呢? 在今天阿七安利的這部紀錄片當中,我們或許能夠找到答案。 《坂本龍一:終曲》 Ryuichi Sakamoto: Coda

豆瓣評分8.9,六千多人評價。 電影的開頭,是2012年,坂本龍一來到了核輻射陰云之下成為廢城的宮城縣。 海嘯過后,他聽聞有一架鋼琴被沖到岸邊,一瞬間欣喜若狂。 “我想聽聽它的聲音”,坂本龍一說道。

用手指在琴鍵上砰砰地敲擊著,鋼琴由于被泡得太久,琴鍵松弛,音調不準。 但坂本龍一卻并不在意,而是隨心所欲地彈起琴來。 起初,本片導演史蒂夫·野村·斯奇博想要拍攝一部演奏會電影。 然而拍攝的第二年,坂本龍一被診斷出得了癌癥,因此全面停工。 而紀錄片的方向也隨之發生轉變,最終決定以坂本龍一傳記紀錄片的方式呈現在公眾面前。

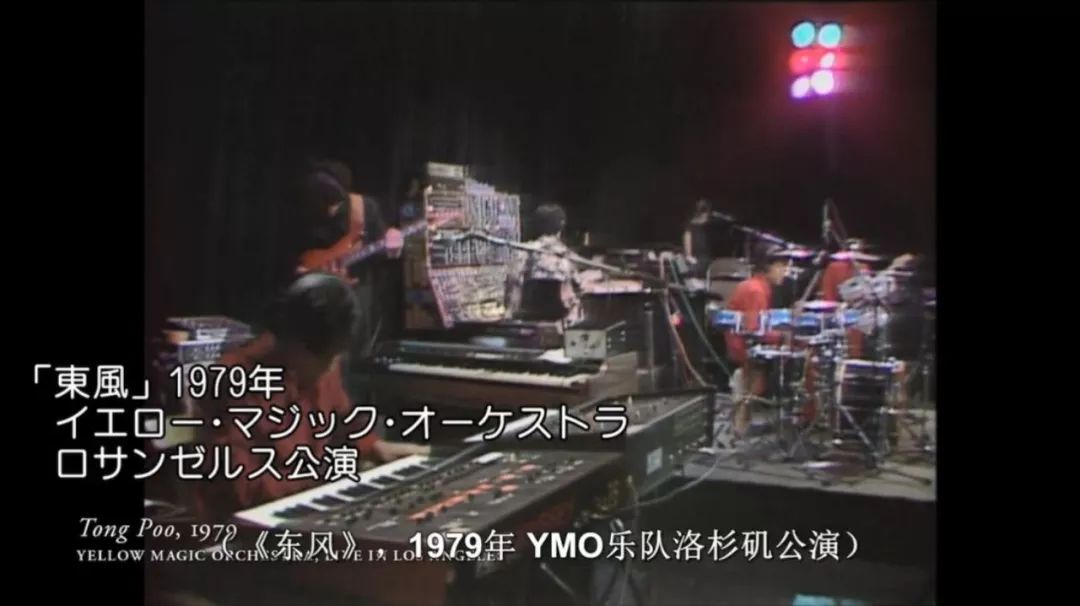

于是,我們也得以通過這部影片了解到坂本龍一不為人知的另一面。 坂本龍一如今早已是的譽滿全球的音樂大師,但很多人或許并不知道,“教授”的音樂事業最初是由電子樂開始。 1978年,他與細野晴臣、高橋幸宏組建起了一支電子合成樂團Yellow Magic Orchestra(黃色魔術交響樂團,簡稱YMO)。

影片中,三人在洛杉磯公演舞臺上演奏《東風》,引來現場樂迷的陣陣歡呼。

演出結束后,坂本龍一接受采訪,還親自展示了電子合成器創作音樂的優勢。 那是1979年,三個年輕人當時并未意識到,他們會引領亞洲先鋒電子樂的潮流。 后來三人由于音樂理念不同而分道揚鑣,高橋幸宏和很多音樂人合作過,甚至操刀了山本耀司的歌曲,細野晴臣走上電影配樂之路,最近的作品是《小偷家族》的原聲。 而坂本龍一則在樂隊解散的前一年,參演了電影《圣誕快樂,勞倫斯先生》。

當時,面對自己崇拜的導演大島渚的邀約,他本想欣然答應的。 但之后則又頗為傲嬌地說,“要讓我做電影配樂,我就出演”。

其實一開始坂本龍一并沒有考慮要給電影配樂,只是隨口一說。 沒想到,就此創作出了一首廣為流傳的經典曲目《Merry Christmas Mr. Lawrence》。 電影《末代皇帝》的演出工作,也是突然來臨的。 當時,制作人杰瑞米·托馬斯突然打電話給坂本龍一,叫他下星期去北京。

在北京、大連和長春完成拍攝后,他又被指派制作電影配樂。 坂本龍一在一周時間完成了45首曲子,然后去了倫敦,第二天開始錄音。

在如此倉促的時間之下,杰作誕生了。 1988年,《末代皇帝》的原聲獲得了第60屆奧斯卡金像獎最佳原創配樂。 兩年后,坂本龍一再次擔任貝托魯奇的電影配樂師,為他的新片《遮蔽的天空》進行配樂。 然而,就在坂本龍一即將開始錄音的時候,卻被導演叫住。 “我不喜歡這個前奏音樂,馬上改一下。”

坂本龍一心說,這都什么時候了,已經沒有時間改了。 更何況,在他面前有40多人的交響樂隊在等候。 貝托魯奇這時說道,“如果莫里康內他一定可以做到”。

于是,被激將法戳中的坂本龍一叫住樂隊,讓他們在門外等待30分鐘,然后馬上重新作曲,又立刻進行了排練。 再一次,杰作誕生了,該片配樂獲得第48屆美國電影電視金球獎最佳電影配樂獎、第16屆洛杉磯影評人協會最佳配樂獎。 就這樣,坂本龍一逐漸走上了電影配樂的道路,并且越做越開心,而這份熱愛也一直延續至今。

除了音樂制作人外,坂本龍一還是一位關注自然環境的環保主義者以及日本最堅決的反核活動人士。 在采訪中,他談到關注環境問題和人類保育問題大概是從1992年開始。

雖然當時還沒有一個清晰的認知,但作為藝術工作者、音樂家,會有一種單純的敏感,所以能夠感知。 “環境不會自行毀壞的,而是由于人類的活動,所以我們要去修復。”

影片中,他為了抗議福島核電站的重啟而加入游行隊伍,在上萬人面前發聲。

其實在福島核泄漏事件發生后,坂本龍一就一直致力于日本本土的“無核化”運動。 2012年,他和諾貝爾文學獎得主大江健三郎在東京發起反核活動“再見核電站10萬人集會”。 2013年,他參加在東京舉行的反核電演講會,呼吁日本民眾繼續反核電活動。 患癌癥之后的“教授”選擇休息一年,以配合相關的康復治療。

也因此多了許多空閑時間,得以重新思考生命的意義。 然而,在這期間擊中教授內心的卻是一部由他配樂的電影作品中的臺詞。 那部電影叫作《遮蔽的天空》,原著作者鮑爾斯戲劇性地出現在影片結尾,像一個長者般語重心長地說道: “因為我們不知道自己什么時候會死,所以我們經常將生命當作是一個永不枯竭的井。然而所有事只會發生有限的次數,也許只有一兩次。

你能記住多少個童年的下午?那種已經成為你生命一部分的下午,甚至沒有它你會無法想象自己的人生會是什么樣的下午。也許最多也就四五次吧,或許還更少一些。 一生中你到底會抬頭看到幾次滿月升起?可能也就20次,然而看起來都是無限的。”

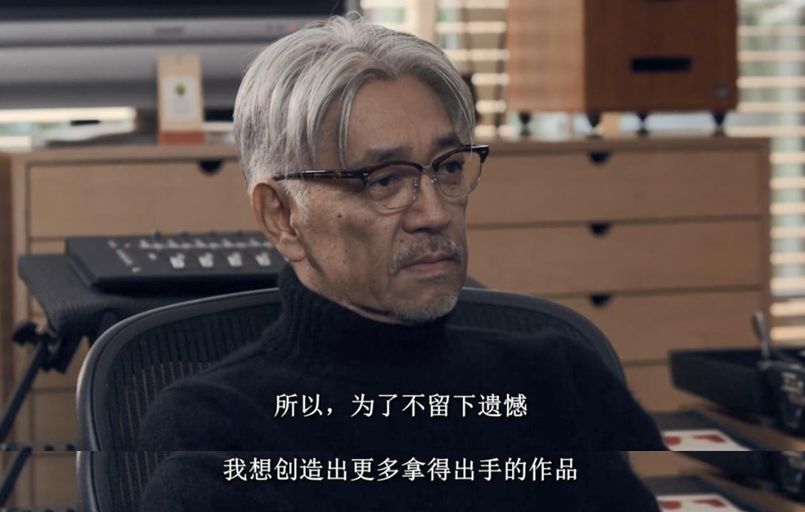

在采訪中,坂本龍一也流露出頗為相似的感觸。 “也許還能活二十年,也許能活十年,也可能只有一年,一顆心還是提著的。所以,為了不留下遺憾,我想創作出更多拿得出手的作品。”

片名的副標題CODA,在音樂術語中是指一個樂章最后段落里強調終止效果的樂段,即“終章”。 縱覽全片,導演的用意不言自明,坂本龍一就是那個愿意把每部作品都當做生命中最后一部進行創作的音樂大師。 影片中,他為了完成電影原聲配樂,從生活之中汲取靈感。 在雨中頂著塑料桶聆聽雨聲。

潛入森林深處收集鳥的叫聲。

跑去非洲采集原始部落的歌聲。

前往北極感受大自然的空靈。

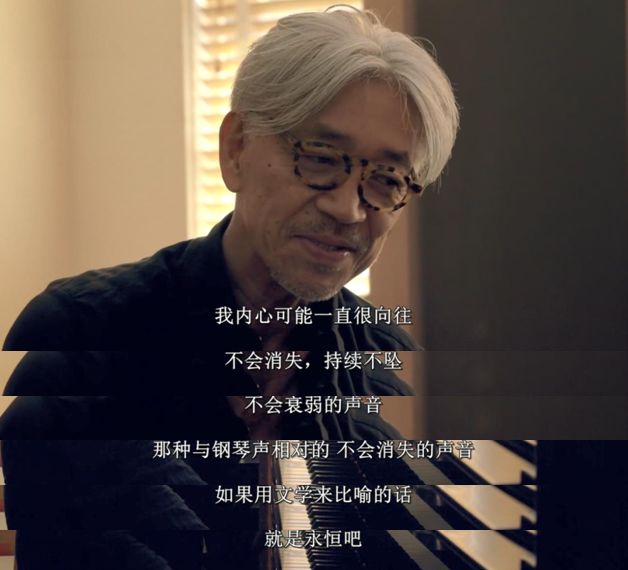

他始終在用自己的方式,探索身邊的各種聲音。 也因此得以與自然交融,讓筆下的音樂作品變得更加獨特而豐富。 坂本龍一還在片中說道,“我內心可能一直很向往不會消失、持續不墜、不會衰弱的聲音,那種與鋼琴聲相對的,不會消失的聲音。如果用文學來比喻的話,就是永恒吧。”

追尋永恒的聲音、自然的音樂,就是坂本龍一保有創作激情的獨家秘訣。 于是,無論是引領先鋒音樂潮流的青年時代,還是以工匠精神創作電影原聲的現在,坂本龍一的音樂始終在表達內心最真實的自我。 我想,這或許正是我們熱愛坂本龍一的原因吧。 想看的,B站有。 |

- 關注天氣:

搜索

中立

中立 好評

好評 差評

差評