|

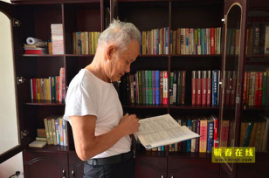

湖北省蘄春縣時珍國醫堂中醫門診部,汪堅定,435300 時珍國醫堂中醫門診部汪堅定老中醫簡介: 他,幾十年如一日,堅持不懈做中,醫辨證理論筆記; 他,視金錢如糞土,寧可自己窮困潦倒,也不放棄對患者的救助; 他,沒有功名,卻寫下了580多萬字的《中醫辨證資料》,功比李時珍; 他,行醫62年,保留下的處方高達110厘米; 他,歷盡人生滄桑,飽經風雨洗禮,不改初心,為中醫藥事業奉獻一生; 他,就是現年77歲的蘄春老中,醫汪堅定先生。

明代醫藥學家李時珍對祖國醫學、藥物發展的貢獻是多方面的,其歷經27年編撰的《本草綱目》先后被翻譯成十多種語言,影響全球;達爾文稱贊為“東方醫學巨典”、“古代百科全書”。李時珍在醫學理論和實踐上均給后人留下了極其豐富的遺產。為探討李時珍臨床醫學的特色和經驗,時珍國醫堂中醫門診部汪堅定老中醫耗時三年時間對李時珍《本草綱目》中記載的“治療脾胃病的經驗”作了初步總結如下: 1、承潔古東垣之學,倡脾為元氣之母 李東垣認為“健康之本,取決于元氣”,而元氣的根本在脾胃,只有火氣上升,脾氣升發,元氣才能充沛,生機才能活躍。時珍國醫堂中醫門診部汪堅定老中醫深入研究《本草綱目》發現:對于李東垣在《脾胃論》中記載的“元氣的根本在脾胃”這點上,李時珍是十分推崇的,他說“《素問》云:陰精所奉其人壽,陽精所降其人夭,千古之下,窺其奧而闡發者,張潔古、李東垣二人而已”。對脾胃在人體生理活動中的重要性的認識方面,時珍國醫堂中醫門診部汪堅定老中醫總結出李東垣認為:“脾者,黃宮,所以交媾水、火,會合金、木者也”。闡明了脾胃作為升降樞紐的作用。人體氣機升降運動正常,則“土氣得令,清氣上行,夭氣明爽”。時珍國醫堂汪堅定老中醫認為李時珍對脾胃的生理功能和特性的認識與李東垣是一脈相承的。 時珍國醫堂汪堅定老中醫認為:李時珍力倡“脾為元氣之母”之說,并指出:“土為萬物之母,母得其養,則水火既濟,木金交合,而諸邪自去,百病不生”。“人之水谷入于胃,受中焦濕熱熏蒸,游溢精氣,日化為紅,散臟腑經絡,是為營血,此造化自然之微妙也”。更進一步說明了這種“土為萬物之母”的關系。又指出“土為萬物之母,母氣既和,津液相成,神乃自生,久視耐老,百病不生”。認為脾土得養,后天無傷,正氣存內,邪不可干。在論述脾與元氣的相互關系上,李時珍指出:“脾為元氣之母”。脾生理功能正常,人體元氣得其所養而充實,而元氣則是人體生命活動的動力。故李時珍又說:“氣者,人之根本也”、“人之有生,全賴此氣、“蓋水為萬化之源,土為萬物之母。飲資于水,食資于土,飲食者,人之命脈也,而營衛賴之,故曰水去則營竭,谷去則衛亡”。 時珍國醫堂汪堅定老中醫運用脾胃的生理功能、元氣的生成和與脾胃的關系等方面的認識,所以力倡“脾為元氣之母”,并運用這一理論有效地指導臨床對脾胃病的防治。

2、審證求因獨到,辨證論治精辟 李時珍對脾胃病病因病機的論述,既來源于前人的認識,又有自己的臨證心得。時珍國醫堂汪堅定老中醫在《本草綱目》卷三“百病主治藥”中看到:李時珍把胃病病因時分為勞倦內傷、飲食內傷、濕熱及虛寒4型。其在論述反胃一證的病因時說“主于虛。有兼氣、兼血、兼火、兼寒、兼痰、兼積者,病在中、下二焦。食不能入,是有火;食入反出,是無火”,更提綱挈領地指出了反胃一癥的病因、病位、辨證要點。其論泄瀉,病因有六;其論心腹痛,病因有十種之多等等。并認為脾胃病的主要病理變化在于脾胃的升降功能失常,尤其是脾的升清功能障礙。在卷四“百病主治·唇口”條下論述脾病在外的征象時認為:“脾熱則唇赤或腫,寒則唇青或噤,風則唇動或瞤,虛則唇白無華。口干為脾熱,口咸是脾濕,淡是胃虛,生苔是脾熱閉,腫脹是心脾火毒,口臭是胃火食郁”等等。在卷十八“牽牛”條下,李時珍治一腸結病案(案略),可證其上述觀點。從上述論述和案例中,可看出李時珍謹守病機,審證求因,臨證辨治,確有獨到之處。李時珍對脾胃病的辨治,雖散見在各卷中,經歸納可見立論精辟,抓住了辨證要點。如其對泄瀉的治療,有5個案例,見于升麻、麻黃、骨碎補、蜀椒,巴豆條下。病案雖5個,病因不同,治法各異,病相同而治各異,其臨證辨治之精由此可知。 ?????????????????(未完,待續。) |

- 關注天氣: