|

勇挑重擔 銳意創新 碩果累累 ——記大連理工大學橋隧工程研究所所長張哲教授 近年來,隨著基建事業的大發展,我國橋梁建設也取得了舉世矚目的成就。橋梁的建筑遠比房子建筑要雜亂和困難數倍。國際上的橋梁多不勝數,構造和個性也不盡相同。在國際大名鼎鼎的橋梁中,中國后來居上,占據了無可撼動的位置,這無疑是國人的自豪。因設計目前世界上最大跨徑的獨塔砼斜拉橋廣東西江金馬大橋而蜚聲海內外的大連理工大學教授張哲,就是其中貢獻突出的一員。

張哲教授,現任大連理工大學橋梁工程研究所所長,橋隧結構實驗室及風洞實驗室主任,兼任中國公路學會橋梁與結構學會常務理事,中國土木工程學會橋隧與結構分會理事,西南交通大學、大連大學等多所高校兼職教授,主持國家和省部級等項目十余項;出版著作十余部,發表期刊論文200余篇,獲國家專利25項,獲省部級科技進步二等獎3項,三等獎3項,省部級優秀設計一等獎4項,二等獎多項,培養了碩士生近百名,博士生26名,獲“感動大工”獲獎人物、大連市優秀專家和大連市首批突出貢獻專家稱號,為大連市“五一勞動獎章”獲得者,遼寧省首批勘察設計大師。 張哲1967年由唐山鐵道學院(現西南交通大學)橋梁與隧道工程專業畢業,隨后分配到齊齊哈爾鐵路局,在工程一線打拼10余年,為今后的工作打下了良好的基礎。1980年考入蘭州鐵道學院攻讀碩士,1983年調入大連理工大學組建橋隧學科。大連理工大學橋隧團隊在張哲教授的帶領下,白手起家,發揮了踏實肯干,執著追求,勇于創新,無私奉獻的精神,找到了一條正確的發展道路,不僅創立了大工橋梁專業,而且帶領其一路發展壯大,成績斐然,將大工橋梁工程打造成為一流學科。大連理工大學橋隧學科經過數十年的發展,形成了特色鮮明的產、學、研緊密結合的良性發展局面,隊伍在實際工程中鍛煉,人才在實際項目中培養,科研解決實際工程問題。張哲教授組建了橋隧研發基地(由大連理工大學建設工程學部橋隧工程研究所,大連理工大學設計院橋隧分院及大連理工大學現代檢測有限公司橋隧檢測所組成),現已擁有50人的專業梯隊,擁有設備齊全的橋隧結構實驗室和風洞實驗室,在橋隧設計、檢測、加固及人才培養方面有了大量積累和豐富經驗,擁有良好的社會影響和信譽,已形成了成熟的研發理念、人才培養及團隊管理模式。 迎難而上,勇挑重擔譜新篇 1962年,張哲考上了唐山鐵道學院,學習橋梁與隧道工程專業。1980年,他又考上蘭州鐵道學院的碩士研究生,還是學習橋梁與隧道工程專業。前后學習間隔的12年里,張哲在齊齊哈爾鐵路局工作,成天圍繞著鐵路和橋梁轉來轉去,還要在工地上挑土、綁鋼筋等。“這段時間,實踐可說非常豐富,從修路到修橋、建橋都有。” 本科學習時,張哲就對橋梁情有獨鐘,肯于鉆研。雖說當時的學制是5年,但他學了4年就畢業了,“學得也差不多了”。等到讀研究生時,張哲因為有很強的實踐背景,學習起來方向就非常明確,對于新知識,他更是一點兒都不放過。要看英文文獻,張哲便從頭開始學習英語;要利用新的計算工具,他便積極學習那時尚屬稀罕物的計算機。所以,到了做畢業設計時,張哲成了導師指導的最好學生。“我當時搞高速公路彎橋的研究,導師指導時一說我就能領會,連他都說我這個學生能力還挺強!” 由于能力很強,碩士畢業后,鐵道部把張哲留在了蘭州鐵道學院。然而,讓張哲放心不下的是在老家沈陽的母親,于是兩年后,他要求調回去。當時,大連理工大學正準備建立橋梁專業,急需這方面的專業人才,就慕名把張哲調了過去。那時候,深圳、上海等地的單位也以優厚待遇力邀他去工作。不過,當時大連理工大學搶先一步把他的檔案調過去了,張哲隨后來到大工的鋼結構教研室。

當時的大連理工大學,在橋梁設計這方面的影響力很低。面對這樣的環境,張哲并不示弱,決定先找點活兒干,把牌子立起來再說。 張哲碰到的第一個難題是大連某菜市橋的恢復。原來,這座橋在當時已有70多年的歷史,隨著卡車通行時撞上橋門架次數的增加,橋門架已經彎曲了,主要受力桿件破損,必須進行修正。張哲經過仔細勘查、計算分析之后,將橋門架設計成拱型,并現場指導施工,又安全又節省地完成了菜市橋的恢復工作。第一次在大連出手,張哲就贏得了當地相關政府部門和行業專家的好評,認為他的方案不但可操作性強,而且節約成本。 而真正讓張哲開始嶄露頭角的,卻是大連一個煤碼頭橋的加固工程。張哲介紹,這個煤碼頭橋最初是由德國設計、美國制造構件、日本進行安裝的,鋼塔架、門架、板梁等構造復雜、規模宏大,設計修復難度極高。但是,在一片驚訝聲中,張哲簽了這個“有人說要等著看大連理工大學笑話”的合同。對于這一點,連當時學校的一位老教授去現場看了以后都感嘆:“張哲,你的膽子太大了!”要知道,當時張哲生病剛恢復,走路上坡時都很困難。可張哲知道這個機會來之不易,因為當時一些有名的設計院都不敢接這個活兒,而他的設計報價還要比另一個單位低一半。 “錢都是學校的,我們無所謂。我只想把工作做好,讓別人認可我們。” 張哲帶著十幾個人在橋上橋下仔細研究,最終提出設計方案。然而,他的設計方案在評審時卻被人故意刁難。但由于張哲堅定的態度和異常的自信,結果專家組的評審人員反而被鎮住了。“后來這個橋維修花了2000萬元,業主十分滿意。20年過去了,橋還是很好。”當時,學校為表彰張哲的團隊,專門從設計費里給了他們6000元的集體獎勵。“我們那時候都挺艱苦,像我當時才80多元的工資。”這筆獎勵對他們來說確實是很好的肯定和鼓勵。這一次,張哲和他的團隊不僅在大連,甚至在業內已經有了不小的名氣。 有了自己的品牌和機構,張哲深知,要想在大江南北闖出自己的一條路來,必然需要一些頂級的產品來實現這樣的宏圖。而這樣的頂級產品,其過程注定是要費不少周折的。在金馬大橋的項目上,張哲就經歷了這樣的周折。

據張哲回憶,1994年金馬大橋公開招標時,計劃投資3.2億元,這在當時可不是小數目。為了競標,當時的重慶橋梁公司還專門到遼寧找橋梁專家王伯惠咨詢,請其推薦設計的領軍人物。王伯惠回答,要想中標,就要找張哲。于是,當年8月,該公司的老總帶隊,專門邀請張哲前去查看地形、橋位等。回來后,張哲帶領團隊進行設計研究,最終拿出獨塔斜拉橋與T構協作體系橋的設計方案。這種方案可減少深水墩,有利于通航泄洪,可使施工難度及造價大大降低。方案一出,重慶橋梁公司的老總就表示肯定會中標。“因為還沒人想出這樣獨特的設計方案。”張哲說:“當時感覺我們就像已經中標了一樣。” 2002年12月,金馬大橋通過了以林元培為主任,強士中、王伯惠為副主任,王永珩、羅玲、邵克華等為委員的教育部組織的專家委員會的鑒定。鑒定認為:金馬大橋的“大型砼斜拉橋與T型鋼構協作體系橋梁”設計技術達到世界領先水平,并先后獲得建設部和教育部優秀設計獎一等獎,建設部華夏科技進步獎二等獎。 如今,張哲教授從事橋梁設計和理論研究工作已經近50年,主持了200余座各類大型橋梁的設計和科研工作,承擔科研和設計經費幾億元,先后被聘為建設部建筑工程技術專家和遼寧省首批勘察設計大師。科研教學方面,張哲教授數十年如一日,堅持教學、科學試驗、工程實踐相結合,創建了大連理工大學橋隧學科,走出了一條學科發展的創新道路。自籌經費近億元建成了橋隧結構實驗室和風洞實驗室,已由國家發改委批為“橋梁與隧道技術國家地方聯合工程實驗室”,為大連理工大學橋梁學科發展做出貢獻。橋梁設計方面,張哲教授勇于創新,突破關鍵技術,成就了很多我國首例的精品橋和創新體系,解決了眾多工程難題,帶來可觀社會效益。 學科建設方面,張哲教授1985年調入大連理工大學組建橋隧學科。在學科組建的初期,缺師資、缺資金、無實驗條件。張哲教授提出了以設計帶動教學、科研的發展思路。經過數年的實施,效果顯著,由工程設計提供資金增添科研設備,2006年自籌經費328萬(學校資助300萬)建成風洞實驗室,2012年自籌經費8000萬建成了東北最大、最先進的橋梁結構實驗室,該實驗室已獲國家發改委批為“橋梁與隧道技術國家地方聯合工程實驗室”。在學科發展的基礎上,張哲教授組建大連理工大學橋隧研發基地,該基地由大連理工大學土木工程學院橋隧工程研究所、大連理工大學設計院橋隧分院及大連理工大學檢測有限公司橋隧檢測所組成,實現了真正意義上的產學研相結合。

團隊在科研方面立足于工程重大需求和明確工程背景,突破關鍵技術,完成了縱向、橫向科研項目百余項,以科研基礎為支撐,在橋梁創新方面做了大量工作,取得了豐碩成果。張哲教授相關設計及科研成果獲得省部級科技進步二等獎3項,三等獎3項,省部級優秀設計一等獎4項,二等獎多項;有多項國家專利及其它多種獎項。在國內外學術期刊及會議上發表論文200余篇,出版專著6部。 傳道授業,培育英才無數 要成為一名優秀的領軍人物,不僅要在業務上出類拔萃、銳意創新,而且還要具備審時度勢、高瞻遠矚、掌控全局的能力。張哲在這一點上無疑做得出色。 大連理工大學橋梁研究所要發展,就要舍得投入。張哲始終認為,眼光應該要放得遠一些,抓住每一個機遇,不要被眼前的困難所嚇倒。現在橋梁實驗室的蓬勃發展是對張哲這一理念的最好證明。成功者永遠不會躺在自己的成績上睡大覺,橋梁實驗室成立之后,張哲又卓有遠見地向學校提出修建省內首座橋梁建筑民用風洞實驗室。在學校資金緊張的情況下,校領導給予大力支持,撥款300萬元用于扶持風洞建設,為了不給學校增添太大的負擔,張哲毅然決定自籌328萬元資金。“再苦、再難也要把風洞搞上去,這不是為了個人的事情,這是為了學科的發展、是為了學校的發展。”目前風洞已經正常運行11年,大大小小共承接了科研試驗項目50余項。 從專業成立伊始張哲教授就提出 “教學、科研、工程實踐相結合”的理念。對學生開展實際工程的專門講座和理論指導,為每一位研究生提供到施工現場進行施工監控和橋梁檢測的實習機會,讓學生們真刀真槍的打拼,從理論到實踐都能學到真正的本領。 育人方面走教學、科研、工程實踐密切結合的路子,這是所長張哲在多年的教學、科研工作中摸索、總結出來的教學理念。“其他學校設計和教學分開做,而我們從建所開始,就把實際造橋和教學科研融在一起。” 實戰操練,真刀真槍地打拼,這是橋梁所的一大特色。研究所注重培養學生的動手能力,對承擔的每一個工程,從方案設計階段開始,就讓研究生自己獨立思考,然后互相交流,最后在有經驗的中青年老師指導下確定方案,進一步進行初設和施工圖設計。在每年為研究生所開的課程中,對正在設計的工程進行專門講座和理論指導,并且為每一個研究生都提供了去施工現場進行施工監控和橋梁檢測的實習機會。這樣,從理論到實踐都能讓研究生學到真正的本領。多年來,除了本科生外,張哲還培養了100多名研究生,他的學生每年都是“搶手貨”,北京、上海、廣東等地都來要人,這些都充分體現了張哲教授教書育人理念的巨大成功。 經過30年的努力,大工橋梁專業從無到有,從小到大,大連理工大學橋隧研發基地目前擁有教工及工程師近50名,已經形成成熟的教學、研發理念及團隊管理模式,走出了一條學科發展的正確道路。張哲教授培養了一支高水平的教師和工程技術人員隊伍,同時培養了一大批博士和碩士研究生,為眾多高校和各大設計院輸送了技術骨干。為和大連理工大學橋隧學科的發展和我國橋梁事業人才的培養,作出突出貢獻。 橋梁設計,創新碩果累累 張哲教授帶領團隊一直秉承著服務于社會、貢獻于社會的理念,多年來承接了大量設計、加固等工程項目,對于一些特殊工程問題,敢于承擔,勇于創新,提出新方法新思路,突破關鍵技術,解決了大量常規方法難以解決的實際工程問題,從而解決了社會問題,帶來可觀的社會效益。 以下工程均為張哲教授主持,屬于原創性創新: (1) 主持設計我國首座海上地錨式懸索橋 星海灣跨海大橋,主橋跨徑布置為180m+460m+180m,全線長6.3km,2015年建成。大橋錨碇采用大型沉箱及拋石升漿技術,填補了我國海上懸索橋的空白,是我國首座采用海上錨碇的地錨式懸索橋。

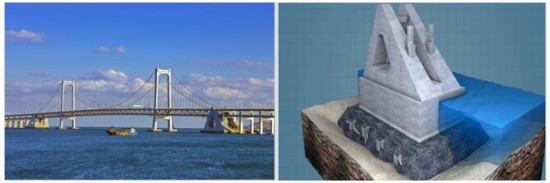

星海灣跨海大橋(我國首座海上地錨式懸索橋,2015) (2) 主持設計金馬大橋-世界最大跨徑混凝土單塔斜拉橋 金馬大橋,主橋跨境布置為60m+2x283m+60m,1999年建成。大橋因地制宜首次采用“T型剛構與獨塔斜拉橋的協作體系”,體系的巧妙結合,使全橋只需修建一處深水基礎,極大的降低了工程造價。該橋為目前世界上最大跨徑的混凝土單塔斜拉橋。

金馬大橋(目前世界上最大跨徑混凝土單塔斜拉橋,1999) (3) 主持設計我國首座混凝土自錨式懸索橋 金灣橋,主橋跨徑布置為24m+60m+24m,2002年建成,該橋是我國第一座混凝土自錨式懸索橋,張哲教授率先提出混凝土自錨式懸索橋體系,并出版專著《混凝土自錨式懸索橋》,近年來我單位、設計、監控及檢測的混凝土自錨式懸索橋達數十座,為混凝土自錨式懸索橋在我國的發展奠定了基礎。

金灣橋(我國首座混凝土自錨式懸索橋,2002) (4) 主持設計我國首座混凝土自錨式斜拉懸索協作體系橋 莊河建設大街西橋,跨徑布置為45m+110m+45m,2004年建成,“混凝土自錨式斜拉-懸索協作體系”由張哲教授率先提出,該體系具有斜拉-懸索協作橋的優點,同時無需修建錨碇,在不適宜修建錨碇,跨徑較大且對橋塔高度有限制條件下,該體系橋具有極大的競爭力。張哲教授主持交通部西部課題“斜拉-懸索協作體系橋梁的研究”,并設計完成了首座混凝土自錨式斜拉-懸索協作體系橋。

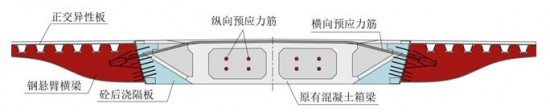

莊河建設大街西橋(我國首座混凝土自錨式斜拉-懸索協作體系橋,2002) (5) 提出采用鋼懸臂拓寬混凝土箱梁的方法 針對城市箱梁橋,張哲教授提出采用鋼懸臂拓寬混凝土箱梁的方法,該方法無需增設橋墩,即可達到拓寬橋面的目的。張哲教授主持開展理論分析,足尺模型試驗等系列研究,經過近四年的努力,最終確定加固方案,并申請專利。實際應用于大連市東北路立交橋的拓寬改造,于2010年改造完成,整個上部結構的改造僅用時3個月,效果良好。受到社會各界的廣泛好評。

混凝土箱梁正交異性鋼懸臂板拓寬方法示意圖

上部結構加寬改造

加寬前 加寬后 東北路立交橋采用混凝土箱梁正交異性鋼懸臂方法加寬前后對比(2010) (6) 提出斜牛腿技術-新發明技術 針對普通牛腿對梁高有削弱,搭接處易出現損壞的問題,張哲教授發明斜牛腿搭接形式。采用斜牛腿的梁體在連接處如木楔般交叉在一起,相接處沿傾斜的斜面設置橡膠支座,如此設計,不僅截面高度不會被削弱,且有助于排水,對結構耐久性亦有益處。該技術已應用于普蘭店鞍子河橋(1990年建成)20余年,未出現任何病害,斜牛腿處仍完好,經此驗證,此技術于2014年被應用于盤錦緯一河上的4#、5#、6#橋中(已建成)。

斜牛腿示意圖(應用于普蘭店鞍子河橋及盤錦緯一河4#~6#橋) (7) 提出無縫伸縮縫技術-新發明技術 張哲教授針對小跨徑橋梁設計開發無縫伸縮縫技術,采用該技術橋面無需設置伸縮縫,控制橋面在一定區域內均勻開裂,最終橋面鋪裝頂層無縫。采用該技術可增加行車舒適性,而且增強耐久性。斜牛腿和無縫伸縮縫已經通過試驗,并與斜牛腿組合應用于盤錦緯一河的4#、5#、6#橋中(2014)。

無縫伸縮縫科研試驗

盤錦緯一河4#橋盤錦緯一河6#橋 (8) 提出鋼管混凝土拱橋加固技術 針對早期修建鋼管混凝土拱橋,缺少縱梁,橋面系剛度低,行車時橋面振動過大的問題。張哲教授提出鋼管混凝土縱向鋼縱梁加固法,該方法可以有效增大橋面系剛度,解決此類問題。該方法應用于沈陽長青橋(1997年),原橋為三孔中承式鋼管混凝土拱橋,凈跨徑為127.226m+147.992m+127.226m。該橋自建成后由于振動問題一直處于半封閉狀態,對該橋實施鋼縱梁加固法,有效解決了橋面振動過大的問題,避免了橋梁的拆除,帶來了一定的社會效益。

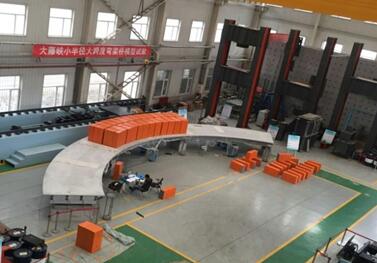

鋼管混凝土拱橋加固科研試驗 (9) 小半徑大跨徑曲線預應力橋的設計與創新 大藤峽壩下曲線梁橋,受諸多因素限制,最小的曲線半徑60m,跨徑布置為3×40m,。此種小半徑大跨徑彎梁結構極為少見且設計難度很大,通過試驗研究了解該橋在彎扭耦合下的復雜受力特性,指導設計,補充完善該種橋型的設計計算理論。

小半徑大跨徑曲線預應力橋的科研與設計 (10) 提出彎梁橋曲線限位技術 針對曲線梁橋由于約束不當出現的主梁移位、支座脫空、限位擋塊破碎等普遍存在的問題,張哲教授提出曲線梁橋限位技術。該方法應用與張家口通泰大橋,建成于2008年。主橋跨徑190m,為目前最大跨徑彎梁斜跨拱。大橋病害主要包括:西南角支座脫空、限位擋塊被壓碎等。采用曲線梁橋限位技術,將主梁復位后建立新的豎向支撐裝置和水平限位裝置,來改變結構的約束形式,減小溫度效應對結構受力和變形的影響,從而達到從根本上調整并改善整個橋梁結構受力體系的效果,該橋已完成加固(2017年)。

彎梁橋曲線限位技術的應用(張家口通泰橋) 張哲教授秉承“創新、受力合理、安全、經濟、耐久”的理念搞研發,設計出了諸如金馬大橋、銅瓦門大橋、星海灣跨海大橋等一批精品橋梁,面對難題,他勇于創新,勇于提出新方法新思路,突破關鍵技術,從而解決了社會問題,帶來可觀的社會效益,為國家節約大量的資金,受到同行專家和社會各界的廣泛關注和好評,為我國橋梁事業做出了貢獻。 勇挑重擔 銳意創新 碩果累累 文章來源:中國科技新聞網 |

- 關注天氣: