|

4月23日至24日,2019年中國航天大會·商業航天產業國際論壇在湖南國際會展中心拉開序幕。本次論壇以“中國航天日”為契機,由中國宇航學會、中國航天基金會、國防科工局經濟技術發展中心聯合舉辦,國家航天局、中國科學技術協會指導,未來宇航研究院承辦,網易科技、遠望智庫協辦。本論壇以“逐夢航天,合作共贏”為主題,以“新航天,新生態”為論壇口號,旨在聚焦融合國內外商業航天先進技術理念,探索發展未來宇航科技,推動商業航天產業更好地服務經濟建設與百姓生活。

商業航天的發展:回歸邏輯方可遠行 2018年以稱作中國商業發射的元年,全年共發射火箭39枚,發射次數首次榮登世界第一。但當前航天相關政策與法規并不完善,民營商業航天公司未來發展仍存在爭議,中國商業航天未來發展成為了各界人士關心的議題。

星河產業集團副總裁、星河創投CEO閻鏡予 4月23日下午,商業航天投資分論壇正式開幕,星河產業集團副總裁、星河創投CEO閻鏡予博士出席活動并發演講。閻總在題為《商業航天,回歸邏輯才能走得更遠》的報告中表示,過去我國航天產業的發展主要來自三個方面: 第一,提升民生外溢價值,國家過去在航空航天領域已經投入了大量資源,這些資源從基礎上面來講,已經到了過飽和的階段。如何提升我們過去在軍隊里面沉淀的資產,如何放到民用領域進行放大、催生,這是目前需要考慮的。 第二,民參軍條件放寬,以美國為代表,大量的火箭、衛星都從軍隊剝離出來成為民營企業,但他們的能力并沒有下降,我國民參軍方面國家也是在進一步扶持的,這就是我們現在所謂的軍民融合。 第三,強國效應凸顯,以美國為代表的優勢強國,已經率先走出了軍民融合的步伐,倒逼我國的機制改革,中國走上商業航天的道路。 商業航天雖然發展態勢迅猛,當仍然處于邏輯不清晰的階段,只有理順邏輯,回歸商業航天的本質,才能使行業走得更遠。目前中國商業航天所存在的邏輯問題,閻鏡予認為主要有以下幾點: 第一,技術邏輯不清晰:商業航天領域民營機構在重走國家隊60年前走過的老路,重新研發復制國家隊數十年前早已研發出的產品,最后再重新驗證是否能成功發射和入軌。讓人不禁發問:“中國民營商業航天公司的使命又是什么?技術出發點是什么?突破點又是什么?” 第二,團隊邏輯不清晰:商業航天是個系統工程,每個環節都需要掌握核心技術,這對團隊的技術人員要求很高,然而目前的商業航天技術團隊并非有足夠多的懂得尖端技術的人才。 第三,商業模式以及產品邏輯不清晰。大多數行業,在證明產品是否具備較好服務時,是一個漸進的過程,因此融資也可漸進,但商業航天的產品,是否成功入軌,是否能夠成功傳回用戶想要的數據,在發射后即可就能驗證。這就意味著,ToVC模式是極度容易關系被驗證戳穿的,最后也會影響整個行業的發展。因此無論是投資者還是創業者都要回歸基本邏輯。 作為投資人如何選擇團隊進行投資,閻總表示需要關注以下幾點: 一是關注團隊背景,最重要的是團隊所掌握的技術。商業航天是系統工程,需要掌握核心技術的一群人。并且在團隊中一個要有一個主心骨,可以找到合適的決策機制。 二是關注創業公司的細分市場精準度,重點是公司的自我定位要明確。 三是關注以實用為目標的成本控制能力,在商業市場內,應當將良品率和成本控制綜合考慮,得到最優的經濟價值,一切以數據說話。 四是關注企業運作的思維方式。 五是關注市場渠道,除國內市場外,國際化市場也是重點。 談及對中國商業航天市場前景的態度,閻總用了四個字形容:謹慎樂觀。 他說:“樂觀什么?從長遠看,總有一天人可以移居太空,或者坐一個火箭,從美國到中國,也許只要兩個小時,我認為總有一天會到這個程度。那為什么謹慎?這天的到來是快還是慢?中間會經歷什么?我覺得需要有很長的耐心來等待。它不是一蹴而就的,要尊重客觀規律,需要各方的合力,共同支持。” 國內商業航天企業發展模式分析與思考 星河創投已投企業——天儀研究院作為唯一一家商業公司受邀參加此次中國航天大會主論壇,并做主旨報告。天儀研究院創始人兼CEO楊峰在報告中介紹,天儀研究院成立3年,已成功發射12顆微小衛星,完成數十項技術創新,目前已將定位更新成:為客戶提供短周期、低成本、一站式的“微小衛星星座整體解決方案”。 他表示,“天儀的理想是做一個‘剛剛好’的、面向商業市場的特色產品,最終希望能夠成為中國航天的有力補充。”

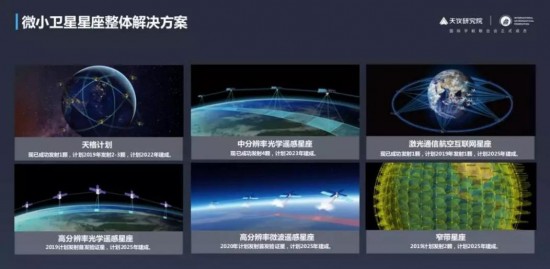

天儀研究院創始人兼CEO楊峰 天儀的能力是衛星制造、發射、運維與整星服務,但是對于載荷以及具體的應用市場,我們暫時可能并不擅長,所以我們希望與更多的合作伙伴合作共建共享我們的衛星星座,所以天儀2019年的定位更新成了為客戶提供短周期、低成本、一站式的“微小衛星星座整體解決方案”。 目前,我們的24顆“天格計劃”天體物理星座,也已經成功發射1顆,計劃2019年發射2-3顆,計劃2020年建成;480顆“中分辨率光學遙感星座”已經成功發射了4顆,計劃2023年建成;我們的288顆“激光通信航空互聯網星座”也已經成功發射1顆,計劃2019年再發射1顆,并計劃2025年建成。

天儀研究院微小衛星星座整體解決方案示意圖 還有144顆“高分辨率光學遙感星座”也將在2019年發射首發驗證星,計劃2025年建成;144顆“高分辨率微波遙感星座”也計劃在2020年發射首發驗證星,計劃2025年建成;以及400-500顆,高度為1000km的窄帶星座,2019年計劃發射2顆,計劃2025年建成。 經過3年的發展,我們越來越認為我們在成立之初設立的天儀研究院的商業模型是正確的,就是商業航天一定是通過降低,從而去獲取更廣泛的商業用戶的。我們希望通過我們的努力,使天儀成為一家非常優秀的商業航天公司,但是我們堅決不會去做最高精尖的產品和技術,因為這是國家隊、研究所應該做的事情。 我們應該做的,是一個“剛剛好”的,面向商業市場的產品。 舉一個例子,就是我們在看體育或者娛樂賽事的時候,我們經常會看到非常專業的相機,他們是有非常強的能力的,這是必須的。但是現在我們普通人,更多的用的是手機的相機,如果是單純從技術上來說,手機的鏡頭從各項指標上去PK單反的相機的能力的,但是手機相機做的是更廣泛的普通用戶市場,而我們要做的就是開拓這部分更加有新市場的商業產品,而不是最高精尖的研究所產品。所以天儀的理想是成為一家小、快、靈的有自己特色的商業公司,最終能夠成為中國航天的有力補充。(內容源自:億歐網) |

- 關注天氣: