|

眾所周知馮小剛的力作《我不是潘金蓮》最大亮點就是電影的圓形構圖。

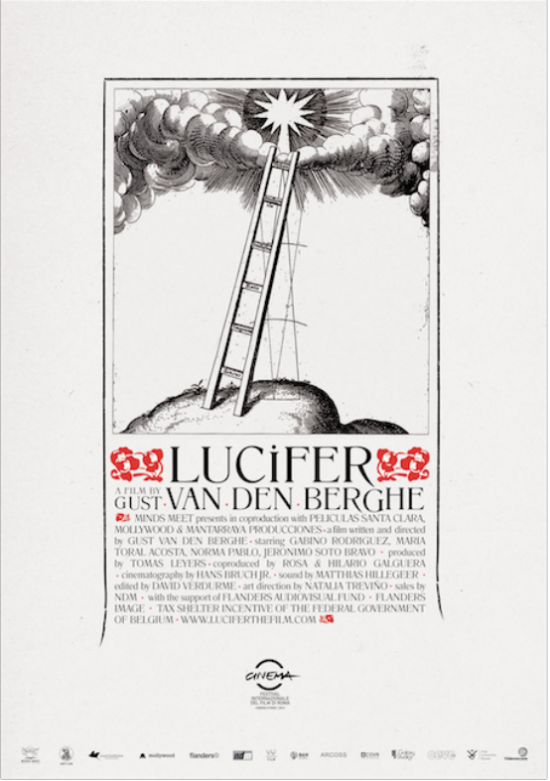

其實在影片當中的圓形構圖,《我不是潘金蓮》并不是第一部,2014年的墨西哥、比利時合拍片《路西法》(Lucifer)也是采用圓形構圖,這是第一部采用圓形構圖的劇情片。

這是導演Gust Van den Berghe的"宗教題材三部曲"的最后一部,為了深入未知領域,影片采用的了圓形鏡頭的新技術,這種鏡頭是專門針對這部電影與布魯塞爾大學聯合開發的。

用物理方法打磨鏡頭,生成一種360°反射/折射的光學錐形反射鏡頭來表現,美其名曰“圓形(Tondoscope)”,像一個虹膜圖像,完全將導演心中對于封閉式天堂的概念轉化成影像。

據說,意大利文藝復興時期的圓形浮雕(tondo,——室內裝飾畫的常見樣式)和畫家們使用的工具是這種鏡頭的主要靈感來源。 畫幅其實就是電影畫面寬度與高度的比值。從最早的1.33:1,如格里菲斯1915年的《一個國家的誕生》。 其間經歷了各種不同畫幅的變化,一直到現在最常見的2.35:1和1.85:1寬銀幕。那么既然如此,就有導演想在畫幅上面做文章,通過畫幅的變化,對觀眾的觀影感受產生微妙的影響。 沉迷構圖和畫幅的“強迫癥晚期患者”安德森在畫面上一向為人稱道。層層遞進的《布達佩斯大飯店》從小女孩在作家雕像前打開小說開始,然后作家出現,開始引入Zero這一人物,緊接著Zero開始講述他和古斯塔夫的故事……也是使用了各種比例的畫幅。

隨著故事線的演進,三段故事分別發生在1985、1968與1930年代,而三個年代的屏幕畫幅寬高比也各不相同,分別在幾種畫幅中來回變換。 也有更多的電影人不滿足于方形畫幅,不過早前,大部分圓形畫幅都用來表示“窺視”的意味,當主人公通過鏡頭、窗口等介質被窺探、窺探別人是,就會出現數個圓形畫幅的鏡頭。如希區柯克的《后窗》。

庫布里克的《2001太空漫游》

圓形畫幅的敘事意味也在不斷的被發掘,1955年日本導演木下惠介的《野菊之墓》中就曾經出現過部分情節用圓形畫幅拍攝的先例。

2008年的時候張傾城就開始研究如何讓動作片更具有視覺沖擊了,嘗試了破畫幅的拍攝,為了能夠將這種技術投入到電影中,張傾城研究劇本,拉投資高拍攝,但均屢屢失敗,事隔11年后,他終于又運作了一部院線電影,可以將這種畫幅風格融入到電影之中。

現在的3D電影技術也比較成熟,這種破畫幅的拍攝手法結合3D電影效果更加的恰如其分,視覺上的沖擊力不可小覷,給觀眾的觀影感也是耳目一次新的,這樣的一個革命性技術, 近年來電影業如此之發達,眾多導演也都各抒己長,從《野菊之墓》《路西法》(Lucifer)到《我不是潘金蓮》再到李安的120幀《比利·林恩的中場戰事》大家都在力求突破創新,破畫幅也將為這個時代增光添彩,將為電影業開辟了一個新的表現形式。 |

- 關注天氣:

搜索