|

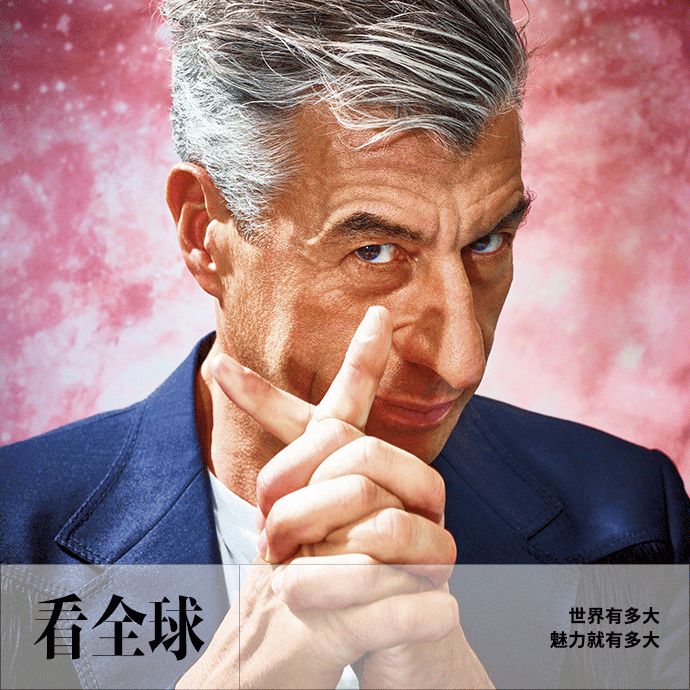

攝影:Pierpaolo Ferrari 作為策展人,您將您的新展命名為「藝術家此在」(The Artist is Present)。這場與 Gucci 的創作總監亞力山卓·米開理(Alessandro Michele)一起構思的展覽,使參觀者當即迷失方向:我們是否身處于瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)于 2012 年在紐約現代美術館(MoMa)舉辦的同名展覽?這是一種自我指涉的陳述嗎?您看起來想要從字面意義上詮釋藝術家的「存在」,以對其進行測試。您能解釋一下這個企劃的出發點嗎? 莫瑞吉奧· 卡特蘭(Maurizio Cattelan):1988 年,當人們發現都靈裹尸布其實是一件可以追溯到十三世紀的藝術品,而不是基督的身軀在其裹尸布上留下的印記時,卻沒人考慮過要停止崇拜它,或停止將其作為真品呈現。我總想知其所以然,直到我意識到復制品和真品之間的區別是一個簡單的信仰問題。從某種意義上說,正是這種魅力讓亞力山卓和我走到一起:我們二人都相信復制品的原創性。 瑪麗娜·阿布拉莫維奇肯定了基于存在和內在性的藝術干預理念。您的展覽如何回應這一想法?這似乎顛覆了洞穴里的寓意畫,因為按常理來說,繪在墻上的圖像本身比反射圖像的光更為真實。您的布展理念是什么:一系列復制品或擬像?

每個展廳都是該主題的一種變體:一些作品公然觸及復制品與原作之間的關系,另外一些展品則與這一想法不沾邊,以至于很難讓人理解它們為何被歸納在這場展覽里。從展覽的命名便可略知一二:瑪麗娜和她的作品從嚴格意義上講與本次展覽并無關,但我感興趣的是測試圖像和命名被放在完全不同的背景下所產生的力量。 說到背景,那么這些作品出自怎樣的背景?您是否采用了專門為此制定的方案?能告訴我們您是如何策展的嗎? 這些作品來自世界各地,從墨西哥到香港,再到冰島。但我認為這個事實本身并沒有教會我們很多關于展覽的內容,只是「復制」這一主題是普遍的。而且,我們的世界是如此全球化,以至于所有文化均受其影響。與往常一樣,從我的角度來看,策展工作始于作品本身,以及參觀者從一個到另一個展品的途經路線,從而將出現在他們眼中的圖像關聯起來。這最終與雜志的排版沒有太大的區別,道理是相通的:要永遠保證一加一的結果大于二。

作為策展人,您通過或多或少違法的復制、盜竊和借用,將藝術實踐推向極端。最引人注目的案例是您于 1997 年在巴黎貝浩登畫廊(Emmanuel Perrotin)舉辦的個展,詳盡地重現了卡斯特·奧萊(Carsten H?ller)在隔壁的巴黎的空氣畫廊(Air de Paris)的展覽。您甚至考慮過將其「搬」過來,但因為這是無法做到的,您就因此復制了他的展。事情是這樣的嗎? 在我的記憶中,卡斯特的展覽和我的展覽應該在兩個畫廊中展出,布局相同,在同一條街上,面對面。我總是傾向于贊成最簡單的解決方案,這個項目也不例外:我打電話給卡斯特,并請他借給我他打算在對面畫廊展出的同樣的作品。這是一種再現,而不是一個副本:如果一個人來到右邊,可以看到他的展覽;如果到達另一頭,就可以先看到我的,而且不知道其中一個原版而另一個不是。一個展或另一個展的原創特征,取決于人們首先看到哪一個。當你路過大牌時裝精品店,從櫥窗的反射中看到街頭小販販賣與商店同款的包包,我的展覽會給人們帶來同樣的感受。我感興趣的是去測試區分真假的可能性,而非純粹本體論的定性術語。

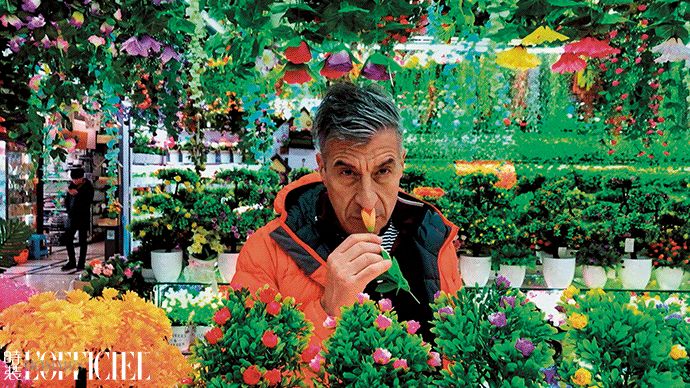

這與您同樣于 1997 年操刀的 Spermini 展中的做法有些相似。一個無法固定于圖像中的復制品,就像在無限鏡像游戲里,觀眾無法識別哪一件是原型。在這一切之中,有一絲悲劇意味…… 最近發表的一項研究揭示了我們的基因會被我們的經驗所改變,這一發現遠遠超出了所有當代文化所依據的達爾文進化論。我們必須接受這樣一個事實,即我們的意識和身份在不斷變化,我們對現實的解釋亦是如此。在我看來,對原創性的依戀,有點像拒絕接受我們的傳統將與其他民族的傳統相結合這一事實:那些不接受時代變遷的人最終將被阻攔在由特朗普、薩爾維尼和其同黨所豎立的墻壁和邊界線之外。 您是否認為中國一直是本次展覽的靈感來源? 在由電影制片人和藝術家尤里·安卡拉尼(Yuri Ancarani)執導的短片中,你帶著一個工作小組穿梭于上海的大街小巷。這是否與我們將在展覽中看到的創作有所關系? 您在尋找什么?您發現了什么?

不僅僅是中國文化,亞洲文化長期以來都是以輪回思想為基礎的。如果說時間是循環的,我們便會失去前進感,失去新舊時代之間的對立,而這恰恰是那些把時間視為一條直線的文化的典型代表。 最經典的例子就是佛教寺廟,它們不斷被拆除和重建:西方人眼中的新建筑,在亞洲人看來則是古代建筑的輪回轉世。輪回概念是理解「復制 = 原始」等式的基本前提,這一等式貫穿整場展覽。為準備這一探討,我首先想到只使用通過復制他人所寫的句子而設計的問題…… 其中有一句話我不得不使用,出自瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin),他對復制藝術有一些見解:只要還有夢想,世界將永遠存在光暈。但是,當他的夢想消失殆盡時,清醒的眼睛并不會忘記凝視的力量。恰恰相反,只有這樣,他的目光才會變得真正強大……

這是一個從夢中醒來的人的樣子,從白日夢與夜晚的睡夢中醒來的人。對復制的堅持,是因此才有意義的嗎?這是一個更廣泛的、無處不在的問題,遠超出本雅明的預見; 復制是我們日常最常進行的動作。每當你在線分享內容時,都會制作副本。你今天復制了多少次? 我已經數不清了。從奈普斯特(Napster)時代開始,復制就是共享的基礎。確實,知識產權和著作權的想法在本雅明的時代便已經死了,但在今天,我們仍日復一日地繼續在墳頭上壓實一鏟鏟土。版權戰已以失敗告終,取代它們的疆土就是信息:你的市場價值是通過在線分享的數量和性質來衡量的。那么,我將繼續使用偷來的句子。這句話出自詹姆斯·鮑德溫(James Baldwin),它可以幫助我們理解副本了不起的重要性和作用:「生活比藝術更重要; 這就是為什么藝術很重要。」您怎么看?在歷史上,復制一直是用于傳播知識的手段,就像在當代世界一樣:過去的抄寫員復制書籍以將知識傳遞給后代,讓文化歷經幾個世紀得以保存。時間再往前推,羅馬人打造古希臘雕塑的復制品,就像我們如今在紀念品商店出售經典作品的復制品一樣。最終,我們面對的是一個與人類歷史一樣久遠的概念,因為它是知識本身的必要條件。

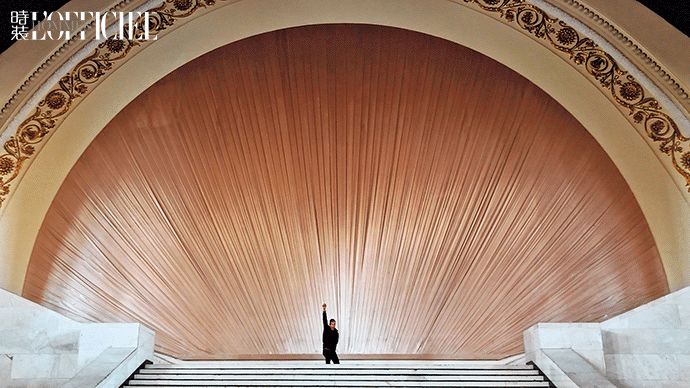

當我想到您的作品時,我看到一個藝術家似乎在一個充滿比原作更真實的副本的世界中前行:這可能就是您在展覽的命名中所暗示的存在吧? 不提其名,我用一段復制來的引述來回答您:「我復制故我在。」 *本文配圖出自由電影制片人尤里·安卡拉尼(Yuri Ancarani)與Gucci合作拍攝的短片。尤里的鏡頭追隨「藝術家此在」一展的策展人莫瑞吉奧·卡特蘭的步伐來到中國。影像拍攝:Yuri Ancanari |

- 關注天氣: